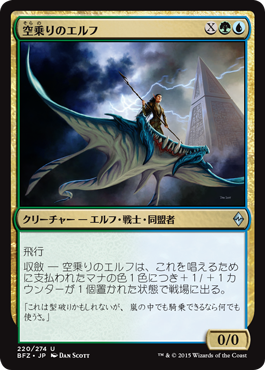

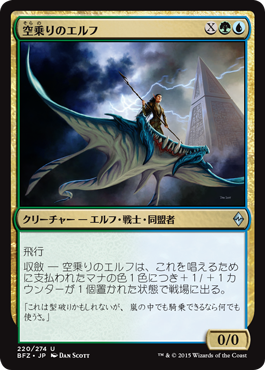

空乗りのエルフ/Skyrider Elf

空乗りのエルフ/Skyrider Elf

マナコストに X が含まれながら、X についてのテキストがないという珍しいカード。とはいえ、例によって長い MTG の歴史の中にはいろんなカードがあるもので、同種のカードはこれ以前にも《仕組まれた爆薬/Engineered Explosives》というカードがある。爆薬のほうのコストは (X) だったので、好きなマナの色の組合せで唱えることができた。対してこちらは(青)(緑)までは固定になったので、自由なマナの組合せでは出せなくなった。そのかわり、最低でも 2 マナ 2/2 飛行では出る。どちらかといえば、3 マナで烈日持ちの《太陽に触れたマイア/Suntouched Myr》に似ているか。

X=0 で出すと、コストも能力も《ガイアの空の民/Gaea’s Skyfolk》とまったく同じになる。これだと、コストパフォーマンス的にはそう悪くはない。異なる色マナ 3 つで 3/3 飛行だと、(青)(緑)(白)の《戦争のアスラ、ジェナーラ/Jenara, Asura of War》がかなり近い。ただし、ジェナーラは自力で +1/+1 カウンターを増やす能力を持っているので、少し負けている。色の組合せが少し違うけど、3 マナ 3/3 飛行といえば《カマキリの乗り手/Mantis Rider》がいて、こちらは飛行に加えて警戒、速攻まで持っているので、かなり負けている。4 色以上だと 4 マナ 4/4 飛行とか 5 マナ 5/5 飛行はいくらでもいるので、コストパフォーマンスとしては良くない・・・とまあ、結局は 2 マナか 3 マナで出すのが現実的っぽいけど、何げにエルフであったりとか、状況に応じてサイズ可変で出せるところとかが、何か生かせる気はする。

淀みの種父/Sire of Stagnation

淀みの種父/Sire of Stagnation

「上陸」のキーワードをもつクリーチャーがたくさんいる「戦乱のゼンディカー」で、自分の戦場に土地が出たときではなく「対戦相手が土地を出したとき」に誘発する、かなり珍しい能力をもつクリーチャー。上陸デッキを狙い撃ちにするだけでなく、上陸に関係なく相手に土地を出すことを躊躇わせることもできる。公式記事にあるように、対戦相手がたくさんいる統率者戦みたいなところでは、確かにかなりの嫌がらせになりそうだ。ただ、6 マナを得た頃にこれを出したとして、どのくらい相手がそのあと土地を出してくるのかがちょっと分からない。うまく刺さるデッキがありそうな気もするけど、青も黒もあまり得意な色ではないので、得意な方々に考察は譲ることにしよう。

本題なんだけど、これは神話レアにしては名前があんまり格好よくない・・・とりあえず、stagnation のほうを「淀み」としたのは、過去の《淀みの霧/Mist of Stagnation》を踏襲したものらしい。このカードも、ロックをかける的な能力をもっていて、雰囲気としては《停滞/Stasis》に似ている。辞書によれば stasis が「流れが停止すること、不活性な状態にあること」というような意味合いなのに対して、stagnation のほうは「空気の淀み、発展が止まること、不景気な状態」という感じで、どちらかというと stagnation のほうが「停滞」という日本語に近い気はする。ただ、先に stasis が出て「停滞」と訳されたので、stagnation のほうは「淀み」という、やや脱力系の別の訳語を当てられたという経緯のようだ(多分)。種父 (sire) のほうも以前に取り上げたけど、意味的には「種馬」というような感じで、そのまま訳すと格好悪い。たぶん「総本山」とか「根源」みたいな雰囲気なんだろうけど、なかなか悩ましいところよね。

世界を壊すもの/World Breaker

世界を壊すもの/World Breaker 空乗りのエルフ/Skyrider Elf

空乗りのエルフ/Skyrider Elf 淀みの種父/Sire of Stagnation

淀みの種父/Sire of Stagnation