以下、プレイ例1の続きについて説明する。これまでに説明した内容と重複する部分は、多少説明を省略している。

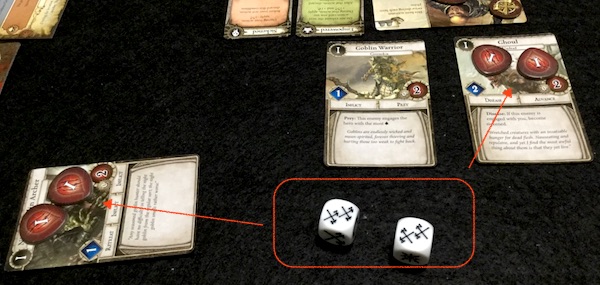

ラウンド 2 開始時の状態はこんな感じ。

このラウンドが終了すると、Peril マーカーが進んで Odious Grump というボス敵が出現することがわかっている。ボス敵は Health が 6 と多い上に、より多いダメージを受けているヒーローのところに移動するという嫌な性質をもっている。

そのため、このラウンドでは場に出ている敵をできるだけ掃除しておき、次のラウンドではボスの対処に専念できるようにしておきたい。ボスを倒せばロケーションカードに進行トークンが 4 つ載るという特典もあるので、ロケーションの探索のほうはほどほどに進めておき、ボスを倒して一気にロケーションを踏破できれば理想的というところ。

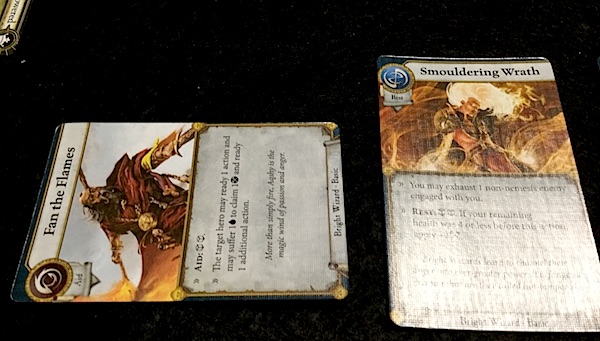

ラウンド2: Wizard Hero フェイズ

まず、探索アクションを実行することにした。ボスを倒せば進行トークンを 4 つ載せられるにしても、今のところ進行トークンはひとつも載っていないので、このままではロケーションを踏破できない。ある程度トークンを載せておいて、ボスを倒したらすぐ踏破できるようにするのが目的のひとつ。

また、自分自身のアクションカードがすでに 2 枚タップしており、3枚目をタップするとロケーションカードの効果で、ロケーションフェイズ終了時に 4 枚目をタップされてしまう。それを防ぐためにも、アクションカードをすべてアンタップする効果をもつ探索のアクションを選んでおきたいところ。

「休憩」が残っているので、休憩→探索とすればカードの使用効率はよくなるけど、敵に攻撃できないので、今回は「探索」→「攻撃」と選ぶことにした。

さて、探索ロールでは白ダイス1個を振って「斧1つ」だったので、ロケーションカードに進行マーカー 1 個を置く。

次に、探索カードの 2 つ目の効果で、ダンジョンデッキからカードを1枚めくる。

めくれたのは COOL WATERS というイベントカードだった。このイベントでは、2 ダメージを回復するか、1アクションアンタップすることを選べる。探索アクションは、最後に全部のアクションカードをアンタップできるので、アンタップの効果は意味がない。なので、ダメージ 1 を回復するほうを選んだ。効果を解決したイベントカードは捨札にする。

探索カードの 3 つ目の効果で、2 ダメージ受けることを選択し、2 成功トークンを得た。

最後の効果で、Wizard のアクションカードすべてをアンタップする。

これで1アクション目は終わる。

2アクション目:予定通り、2アクション目は「戦闘」を選ぶ。

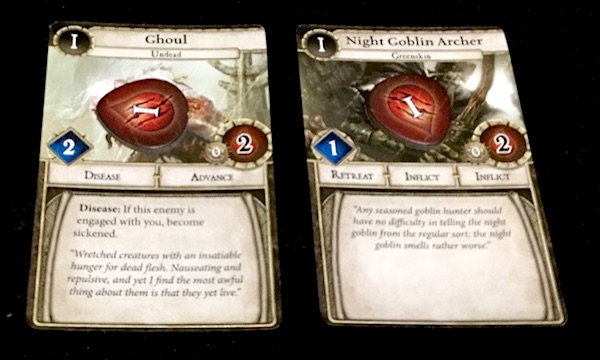

まず、1 ダメージうけてターゲット1体追加し、Warrior の接敵ゾーンにいる Ghoul と Archer をターゲットにすることにした。成功トークンは使用せず、白ダイス 2 つを振る(接敵している敵がいないので、黒ダイスは無し)。

ロールの結果は「斧x4」だった。2体に 2 ダメージずつ与える。接敵している敵がおらず反撃はうけないので、倒した敵はいずれもそのまま捨札にする。オーバーキルでちょっともったいないけど、敵を撃ち減らすことには成功したので良しとする。

これで Wizard のアクティベーションは終わり。

ラウンド2: Warrior Hero フェイズ

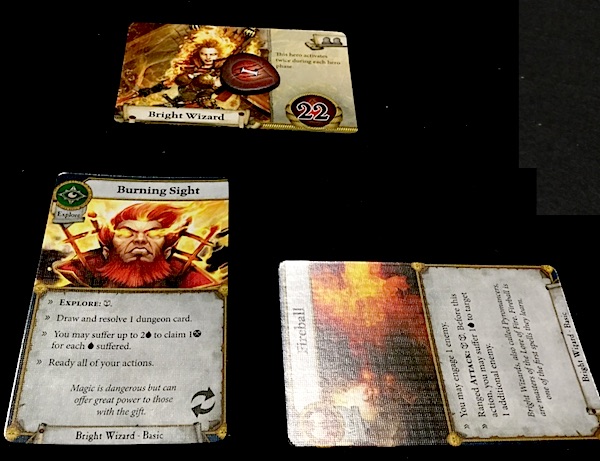

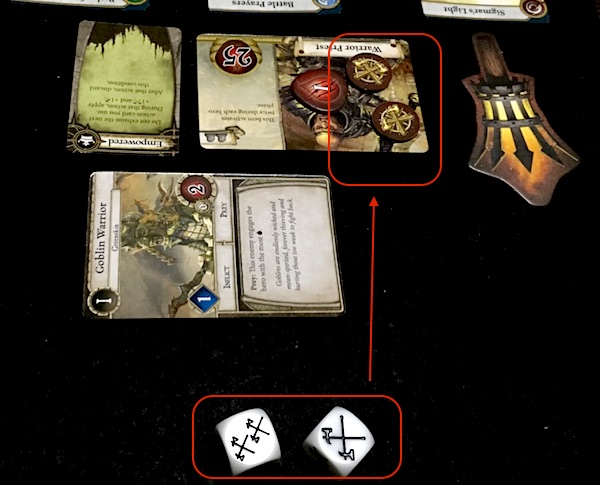

1アクション目: ボスを倒して次のロケーションに進むためには、進行トークンをあと 2 つ載せておく必要がある。そこで、まずは探索のアクションを選んで、進行トークンの増加をはかる。

アクションを実行する前に、Empowered が勝手に効果を発揮して「斧+1」が自動的に得られることになる。そして、アクションカードはタップしなくても使うことができる。

これとは別に、探索ロールをする前に成功トークンをひとつ使うことを宣言した。Warrior の探索のアクションには、成功トークンをひとつ得る効果があるので、ここで1つ使っておかないと、後でトークンを得たときに無駄になってしまう(成功トークンは2個までしかストックできない)からである。

探索ロールでは、接敵しているアンタップ状態の敵が1体いるので、白ダイス2個と黒ダイス2個を振る。その結果は「斧x3」だった。でも Sickness 状態になっているので「斧 -1」されてしまう。この結果、3+1+1-1 = 4 の進行ポイントをロケーションカードに置く。黒ダイスの目は何もなかったので、敵からの攻撃は受けない。

そして 2 つ目の効果でダンジョンデッキをめくると、Exlosive Charges というカードだった。これは、自分のアクティベーションのあとに、接敵ゾーンにいる敵すべてに 1 ダメージずつ与えてもよい、というカードだった。絵的に爆弾よね。

最後に、自分を対象にして、1 成功トークンを得る。これでまた、カードの上の成功トークンは 2 個になった。

2アクション目: Sickness が鬱陶しいので、休憩して解除することにした。休憩カードの処理をする前に、まず Sickness を捨てる。(Sickness のテキストの効果のとおり)。そして休憩ロールでは白ダイス1つと黒ダイス1つを振って「斧x1」(黒は目なし)が出たので 1ダメージ回復する。

次の効果の対象を自分にして、再び Enpowered にする。最後に、全部の自分のアクションカードをアンタップした。

これでヒーローのフェイズは終わり。

ラウンド2: Enemy フェイズ

パーティーリーダーの Wizard はアクティベートする敵がいないので何もしない。さらに、Warrior についても Goblin Warrior は接敵してはいるけど、タップ状態になっているのでアクティベートされない。

よって、何もおこらずこのフェイズは終了する。最後に、敵カードをアンタップしておく。

ラウンド2: Location フェイズ

ロケーションカードの効果で、Wizard のアクションカードを1枚タップする。今回は休憩カードをタップした。

ラウンド2: Peril フェイズ

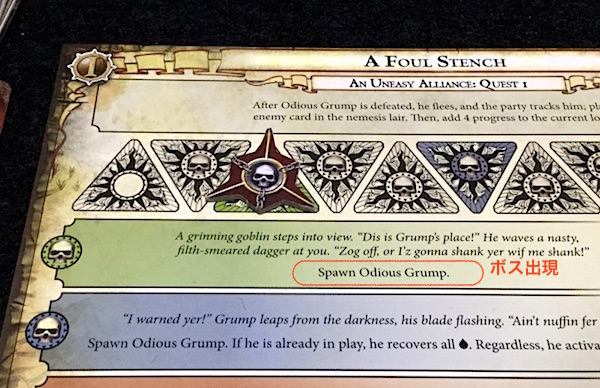

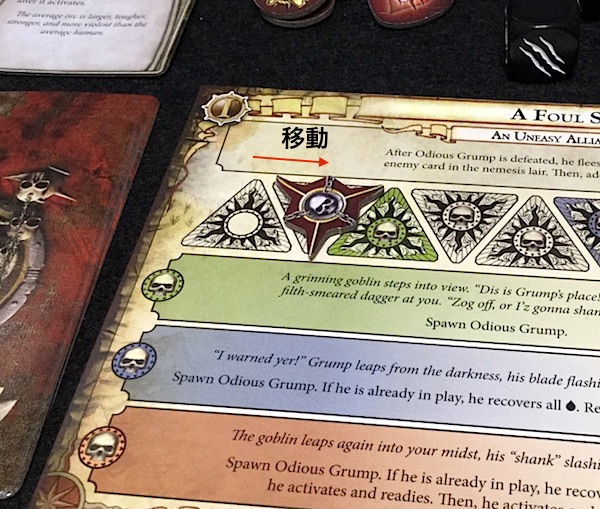

Peril マーカーをひとつすすめる。マーカーの置かれた位置が緑色に塗られているので、シナリオカードの緑の項目に書かれた効果を適用する。

ここには「Odious Grump が Spawn する」と書かれているので、パーティーリーダーである Wizard に接敵することになる。Nemesis ゾーンに置いていた Odious Grump のカードを、Wizard の接敵ゾーンに置く。

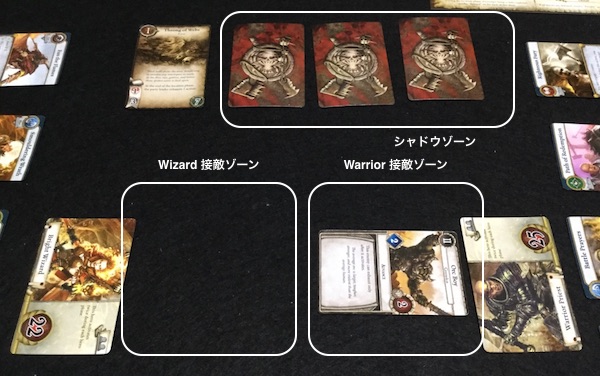

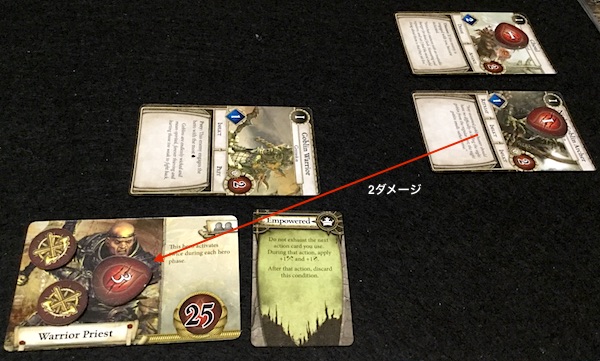

盤面の状態はこんな感じ。

最後に、パーティーリーダートークンを Warrior に渡して、ラウンド 2 をおわる。

なかなか大変よねー。シナリオの最後まで追ってみようと思ったけど、思ったよりかなり大変だったのでこのへんまでにしときます。

- (1) 概要

- (2) ラウンドの構成と戦闘

- (3) 探索・休憩・支援

- (4) 敵の行動とその他のフェイズ

- (5) プレイ例1

- (7) プレイ例 2

- (6) 間違いやすいポイント