タルキールの龍の玉座/Dragon Throne of Tarkir

タルキールの龍の玉座/Dragon Throne of Tarkirパワー 3 のクリーチャーに付けておけば、2 マナで毎ターン踏み荒らし/Overrunが使える。序番に出した 2/1 くらいのクリーチャーに、中盤以降に攻撃する意味がなくなった頃にこれを付けて、全員 +2/+2 トランプルにするくらいで十分勝てそう。もし一度で勝てないとしても、2,3回ほど殴って耐えきれる相手がいるとも思えない。突破力が不足しがちなリミテッドなら、普通にエンドカードになりえる。ってことで多分レアなんだろうね。これを一回使ったあとに飛鶴の技/Flying Crane Techniqueを使って、再度これの能力を使ってから総攻撃とかしたら、全員 2 倍強化された上に飛行、トランプル、二段攻撃とかなって楽しそう(注1)。まあ、構築で使うには難しそうだけど・・・

とかくパワーの高いカードに付けることが前提なのに、防衛が付いてしまうのは困ったもの。だったら、最初から壁デッキを組んでしまえばいいに違いない。ということで、剃刀の壁/Wall of Razorsとか怒りの雨雲/Rage Nimbus みたいな頭でっかちの軽い壁を用意して、どれかひとつにこれを付けて全体を強化しておき、最後にローリング・ストーンズ/Rolling Stonesで総攻撃とかどうだろう。孔の歩哨/Vent Sentinelも入れておけば完璧よね・・・うーん、もはやこのカードと全然関係ないな。

群の祭壇/Altar of the Brood

群の祭壇/Altar of the Brood地味ながら、侮れなさそうなカード。トークン生成系のカードや居住カードが、なぜかライブラリー破壊カードになる。とりあえず、無限トークン発生コンボで瞬殺可能よね。頭巾被りのハイドラや地割れ潜み/Chasm Skulkerがまさかのライブラリー破壊カードに。フェッチランドなんかも出して起動するだけで、ライブラリーをどんどん破壊していける。墓地利用のカードも多いことだし、定期的な墓地の掃除は必要な感じはするけど、何かやばい能力を発揮しそうな感じがするカード。フェイジングなカードとも相性よさそう。

ちなみに Altar という単語は、当初は「供犠台」と訳されていたのに、いつのころから「祭壇」と訳されるようになったらしい。「祭壇」と最初に訳されたのはテンペストの狂気の祭壇/Altar of Dementiaだったようだ。しかし、その後のミラディンで影の供犠台/Altar of Shadowsや供犠台の光/Altar’s Light が登場し、再び訳語が「供犠台」に戻った。神河謀叛でも「供犠台」と訳されたカードが出たので、そのまま訳語が戻ったのかと思いきや、イーブンタイドで祭壇のゴーレム/Altar Golemが出現した。その後のカードはすべて「祭壇」に統一されているので、どうもこのあたりで「祭壇」に完全に切り替わったらしい。アシュノッドの供犠台/Ashnod’s Altarのような、生け贄を捧げる系のカードが「供犠台」であって、そうでないものは祭壇なのかと思いきや、ゼンディカーの殺戮の祭壇/Carnage Altar とか普通に生け贄を要求するカードだったりして、そういうことではないらしい。ただ単に(どういうわけか)訳語だけ変わった、ということのようだ。(注2)

- (注1) それこそオーバーキルすぎる。

- (注2) 「供犠台」より「祭壇」のほうが日本語的には馴染がある単語だから、という程度の理由かもしれない。

真珠湖の古きもの/Pearl Lake Ancient

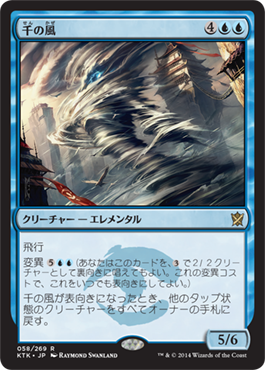

真珠湖の古きもの/Pearl Lake Ancient 千の風/Thousand Winds

千の風/Thousand Winds 不気味な腸卜師/Grim Haruspex

不気味な腸卜師/Grim Haruspex 血に染まりし勇者/Bloodsoaked Champion

血に染まりし勇者/Bloodsoaked Champion