Mage Knight Board Game について、リプレイを通してプレイ方法を説明する。

以下、プレイヤー2名でシナリオ「予備調査」をプレイ内容を記録したものについて、ルールやプレイ方法について説明してみる。

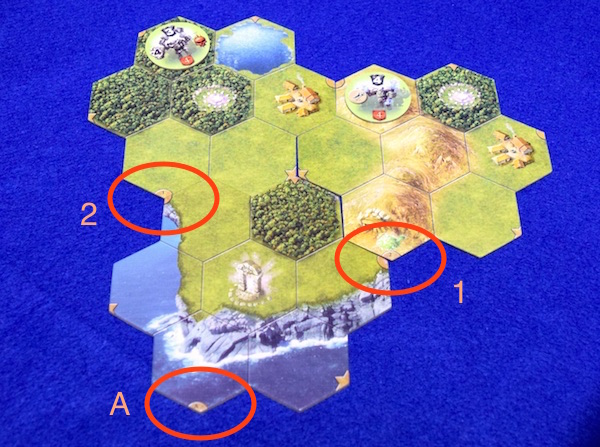

ゲームエリアのセッティングが終了すると、上の図のようになる。なお、前回の「セッティング」のときに説明した図とは、各デッキなどの位置が変わっている。

このシナリオでは、スタートタイルの A の面を使う。この右側に 1 のタイルを置き、2 のタイルを左に置いた状態から始める。各タイルは、数字の場所が(相対的に)同じ位置になるように合わせて置く。

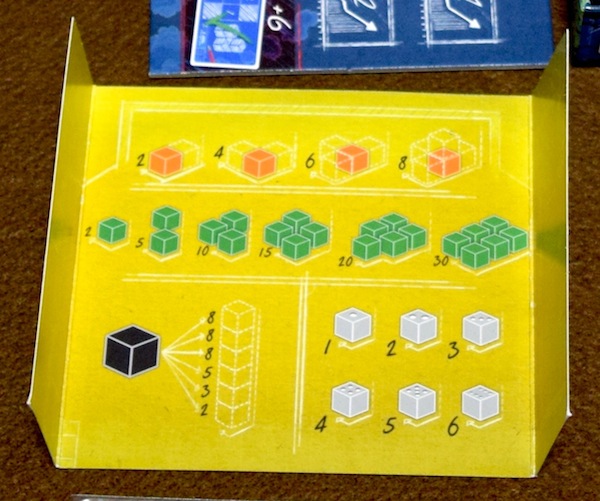

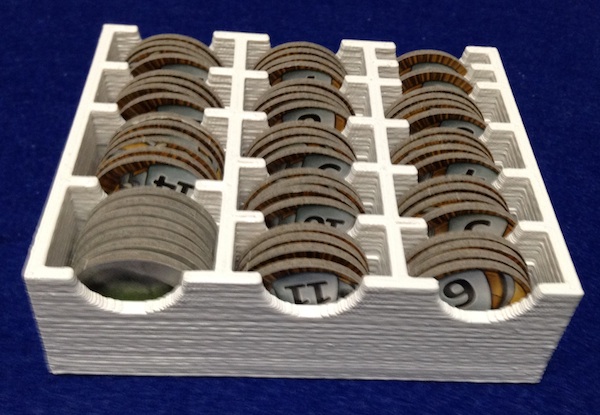

マスに刀が書かれているところには、ランページングエネミーのタイル(緑地に刀が描かれている丸いタイル)をランダムに取って、数字が書かれている面を上にして置いておく。

白(Elf-Lord)プレイヤーのセッティングが終わり、デッキから手札を5枚引いたところ。

こちらは赤(Cultist)プレイヤーのセッティングを終了したところ。ちなみに、各ヒーローの初期デッキ 16 枚のうち、15 枚は同じカードで 1 枚だけ違うカードになっている。そのため、デッキによるヒーローの能力差はほぼ無い。一方で、スキルトークンはかなり内容が違っているため、ヒーローの能力差はスキルトークンの差によるものと考えていいと思う。

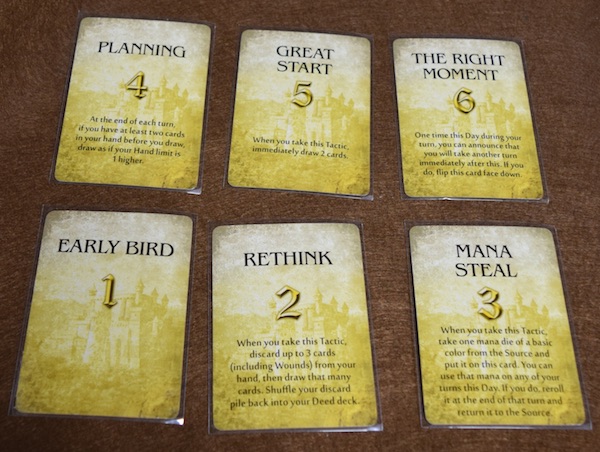

ここまでセッティングしたところで、戦略カードを1枚選ぶ。このシナリオでは最初のラウンドは昼なので、昼の戦略カードからプレイヤーはそれぞれ1枚選ぶ。カードを選ぶ順序は、ヒーローを選んだときの順序と逆の順序になる。カードに書かれた数字が一番低いプレイヤーが、このラウンドで一番最初にターンをプレイする。以下、数字の低い順にターンをプレイしていく。

戦略カードは、選んだときにすぐ使うタイプのものと、ターンの途中で能力を使えるものがある。昼の戦略カードの内容は以下の通り。

- 何もなし

- この戦略カードを選んだとき、負傷カードを含む最大3枚までのカードを捨てて、同じ枚数のカードをデッキから引く。そのあと、捨てたカードをデッキに混ぜてシャッフルする。

- この戦略カードを選んだとき、ソースから基本色のダイスをひとつ取ってこのカードの上に置く。このマナは、このラウンドの間であればいつでも使える。そうしたならば、ターンの終了時にダイスを振り直してソースに戻す。

- ターンの終了時に、手札を引く前にもし手札が2枚以上あれば、手札の上限+1枚の手札を引く。

- このカードを選んだら、ただちにカードを2枚引く。

- このラウンドのターン中に1回、そのターンの後に追加のターンをプレイすることを宣言してよい。そうしたならば、このカードを裏向きにする。

このラウンドでは、白プレイヤーが 3 のカードを選び、赤プレイヤーが 5 のカードを選んだ。白プレイヤーはソースから青色のダイスを選んで、カードの上に置く。赤プレイヤーは、カードを2枚引く。

白プレイヤーが、ソースから取った青ダイスをカードの上に置いたところ。このダイスは、このラウンドの間であればいつでも使うことができる。

赤プレイヤーは、デッキからカードを 2 枚引いたので手札が 7 枚になった。

ここまでで、最初のラウンドの準備は終わり。ここから、各プレイヤーがターンをプレイする。

ラウンド1-ターン1: 白プレイヤー

白プレイヤーが選んだ戦略カードの数値のほうが赤プレイヤーのカードより低い(白:3, 赤:5)ので、白プレイヤーからターンを始める。

プレイヤーは、各ターンに次の順序で移動とアクションを行うか、もしくは「休息」することができる。

- 移動する。

- 次のひとつのアクションをする。

- 戦闘をする。

- 村、城、僧院などを訪れる。

移動とアクションの実行は任意なので、移動せずにアクションだけしても、移動だけしてアクションをしなくてもいい。ただし、アクションのあとに移動することはできない。

さて、このターンに白プレイヤーはまず移動をすることにした。最初のターンでは、自分のヒーローのフィギュアがマップタイルの上にいないので、ターンを始めた直後にフィギュアを A のタイルの中心の「ゲート」のマスに置く。

次にヒーローを移動させる。このゲームでは、移動するためには「移動力(move)」をカードなどを使って作りだす必要がある。そこで、白プレーヤーは手札から stamina と swiftness の二枚のカードを出して移動力(move)を得ることにした。

カードを普通に使う場合は、カードの上の段に書かれた効果が適用されるので、このままだと移動力 4 を得ることになる。カードを使うときにカードと同じ色のマナを使うと、カードの下の段の能力を使うことができる。そこで、白プレイヤーは戦略カードの上にある青マナのダイスをひとつ取って、stamina のカードに使うことにした。これで、stamina からは移動力 4 が得られるため、合計で移動力 6 を得ることができた。

移動するために必要になる移動力は、昼夜ボードに書いてある。地形によって移動するために必要となる移動力が異なっている。白プレイヤーは、移動力 6 で草原のマスを 3 マス進んで、村が書かれているマスで移動を終えた。マスに建物などが書かれている場合でも、背景のマスの地形に対応した移動力を消費することで、そのマスに移動することができる。

ターンの始めからのプレイの手順は上のような感じ。

移動を確定させたところ。フィギュアを実際に村まで移動させる。使ったカードは捨て札としてデッキの横に表向きに置いておく。

白プレイヤーは、移動の次のアクションとして、今いるマスにある村を訪れることにした。村で何ができるかは、サイト説明カードに書いてある。具体的には、次の三つのことができる。

- ユニットを雇う。

- ヒーリングする(負傷カードを捨てる)。

- 略奪する(カードを2枚引く)。ただし、自分のターンとターンの間に1回しかできない。

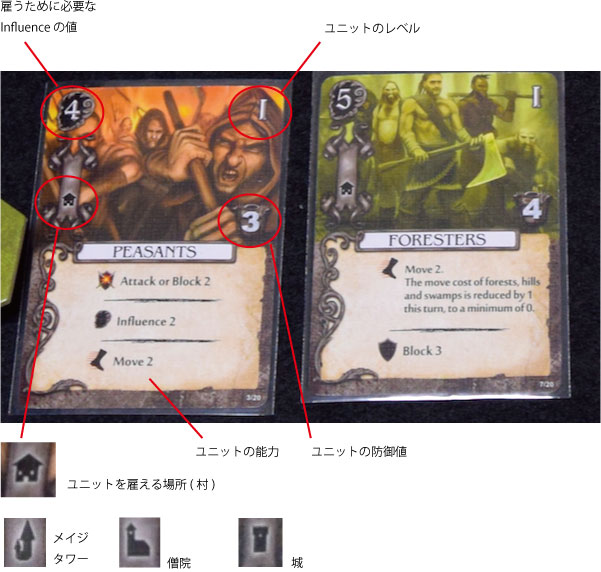

ユニットというのは、手札のカードと違って、自分の前にずっと出しっぱなしにしておいて、好きなタイミングで能力を使ったり、敵から受けたダメージを身代りさせることができる。ユニットは、村や僧院などを訪れたときだけ雇うことができて、なおかつ自分が持っているコマンドトークンの数まで雇うことができる。

これがユニットカード。ここで白プレイヤーは、ユニットを雇うことにした。

ユニットを雇うにはいくつかの条件を満たす必要がある。まず、村、僧院、城にいるときだけ、アクションとしてユニットを雇うことができる。白プレイヤーは村にいるので、この条件は満たしている。雇うユニットは、ユニットオファーから好きなものを選択できるけど、今いる場所に対応するアイコンが書かれているユニットしか雇えない。今、白プレイヤーは村にいるので、村アイコンが書かれているユニットしか雇えない。ここでは、村のアイコンが書かれている foresters というユニットを雇うことにする。

次に、左上に書かれている数値以上の influence (影響力)をカードなどによって得る必要がある。

白プレイヤーは threaten というカードを手札から使って、影響力を得ることにした。ただし、普通に使うと 2 しか得られないので、ソースから赤マナの目のダイスを取って使用し、影響力 5 を得ることにした。ソースにあるダイスは、各ターンに1回だけ好きなものを取ってマナとして使うことができる。なお、先に青マナのダイスを使ったけど、それは戦略カードの上にあったダイスを使ったので、各ターンに使えるマナダイスとは別扱いになっている。

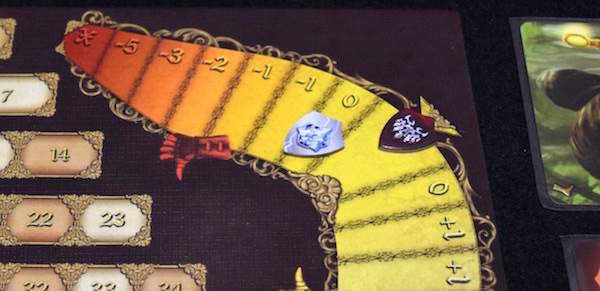

この threaten は、マナを使って能力を使用すると評判を -1 しなければならないため、評判ボードの白プレイヤーのシールドマーカーを左にひとつ動かす。

ボードを見ると分かるように、初期状態から -1 されたとしても、評判の値自体は 0 のままで変わらない。-2 されたとき、初めて評判の値が -1 になる。つまり、評判が -1 されてシールドマーカーを動かしても、評判の値そのものも -1 されるとは限らない。ここは間違いやすいところ。

こうして、カードを捨て札にして影響力 5 を得たので、ユニットオファーから foresters カードを取って自分のプレイエリアに置き、コマンドトークンをカードの上半分に置く。ここまでの手順を図で示すと以下のようになる。

コマンドトークンは置く位置に意味がある。ユニットカードの上半分にあるときは、ユニットの能力が使える状態(レディ状態)であることを示す。下半分に置かれているときは、能力が使えない状態であることを示す。ユニットを雇った直後は、レディ状態にしておく。

ユニットオファーからユニットを取ってもユニットを補充したりはせず、数がへったままの状態にしておく。ユニットオファーの補充は、新しいラウンドが始まったときか、カードなどによって指示がなされたときに行なう。

これで白プレイヤーは移動をアクションを実行し終わったので、白プレイヤーのターンを終了する。ターンの終了時には、次のことを行なう。

- ソースから取って使ったマナダイスを振りなおして、ソースに置く。

- 手札を好きな数だけ捨てて、手札の上限になるまでカードを引く。(カードを1枚もプレイしなかった場合は、最低1枚捨てる)。

このターンでは、白プレイヤーは戦略カードの上にあったマナダイスと、ソースから取ったダイスを使ったので、その二つのダイスを振りなおしてソースに戻す。

手札は 2 枚まで減ったので、3枚引いて手札を5枚にする。

これで白プレイヤーの最初のターンはおわり。

(つづく)