このゲームには、全員が使うエリアと各プレーヤーごとにセットアップするエリア(プレイヤーエリア)がある。全員が使うエリアには公式には名前がついてないけど、説明しやすくするために「ゲームエリア」と呼ぶことにする。

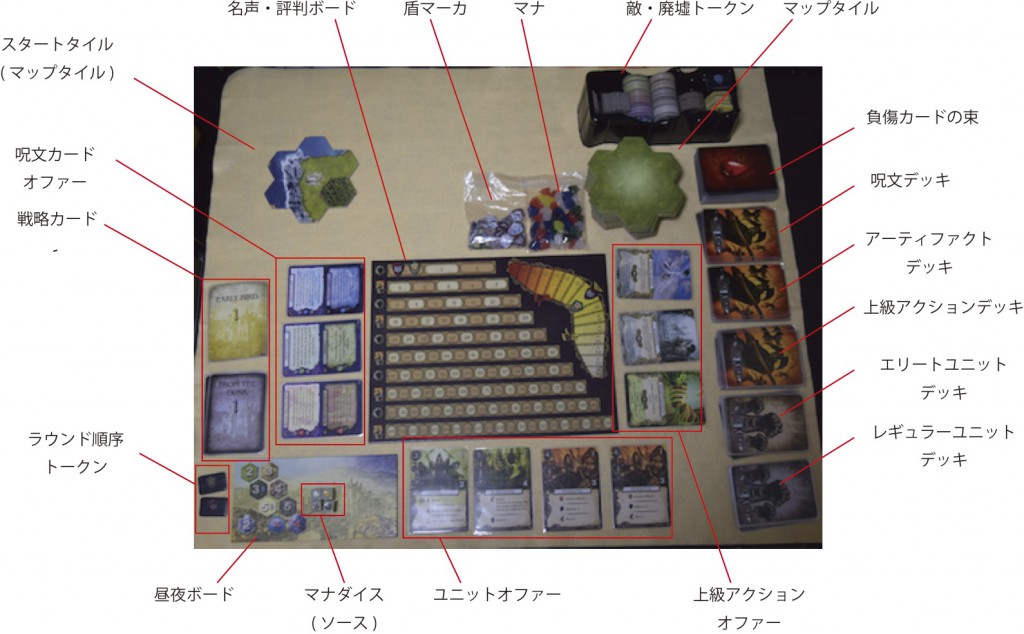

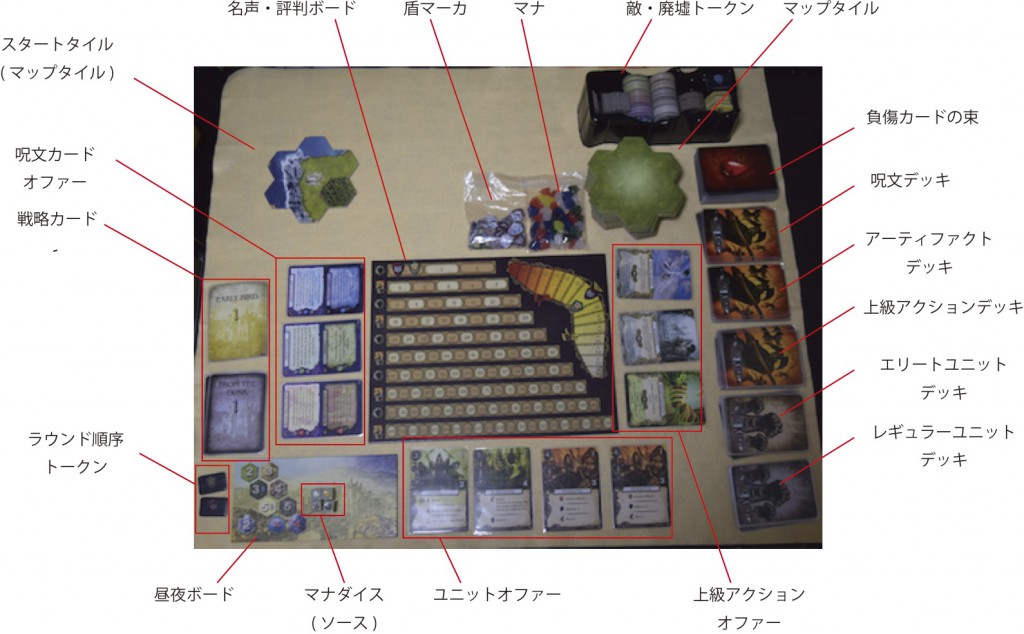

すべてセットアップすると、ゲームエリアの全景はこんな感じになる。上のほうに空いてる場所には、あとでマップタイルを並べることになる。この写真ではたいしたスペースがないけど、実際にはかなり広いスペースがないとマップが置けなくなる。マップを並べて置くために、最低でも 50cm 角くらいのスペースを用意しておきたい。

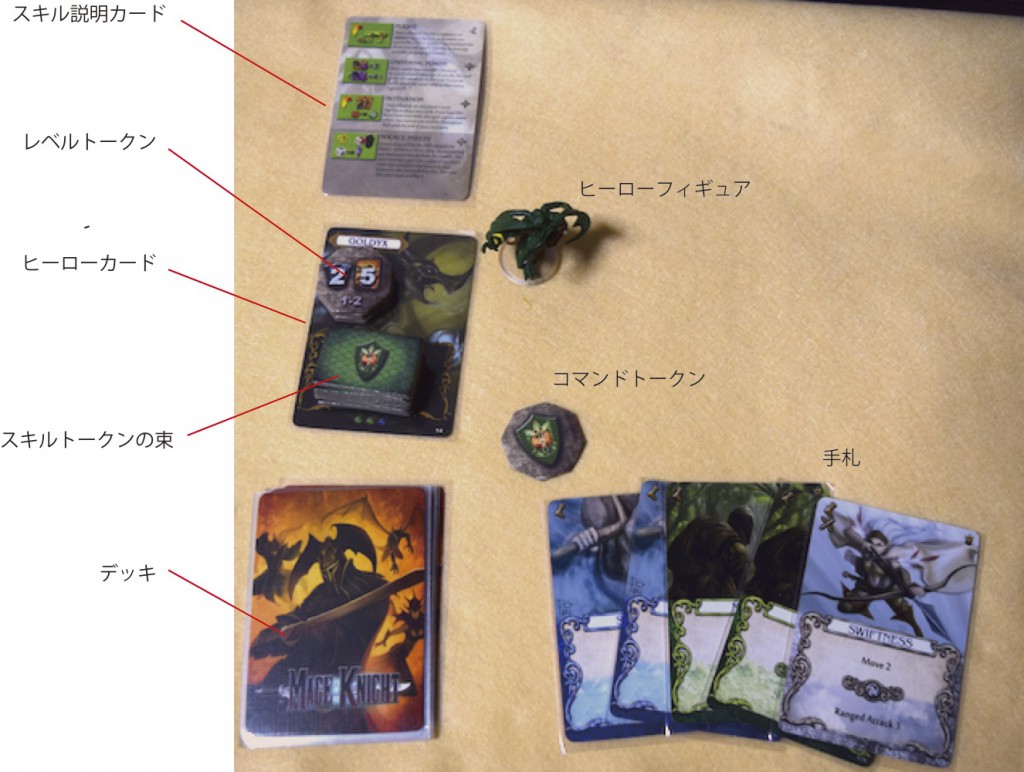

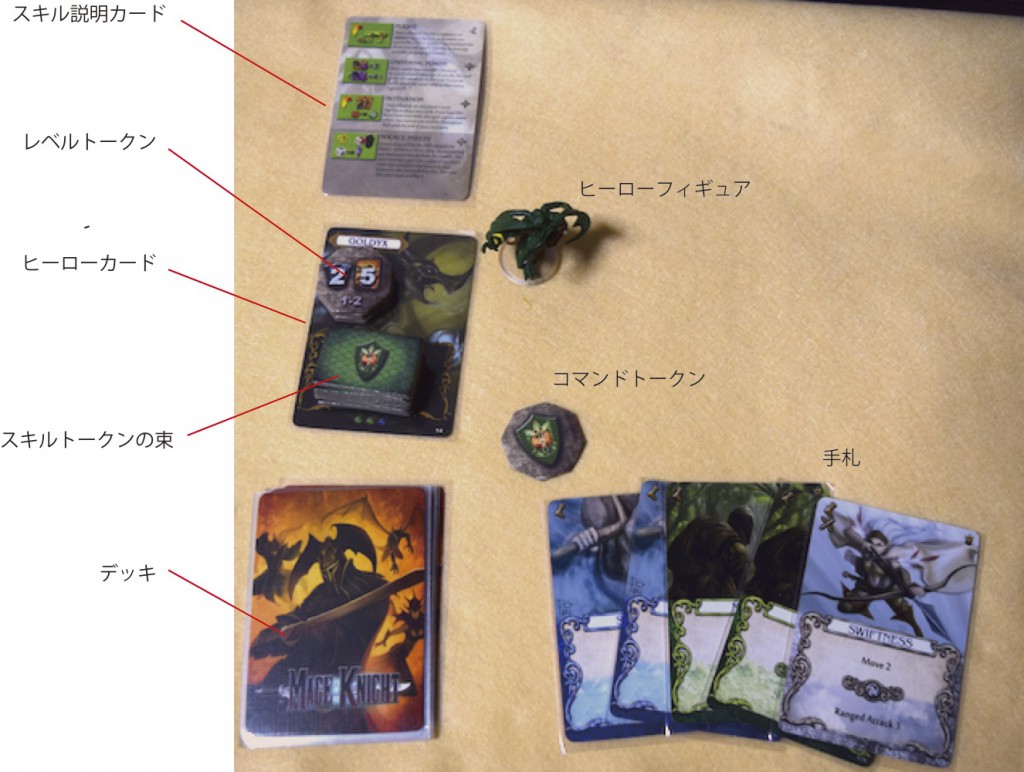

各プレーヤーのプレイヤーエリアはこんな感じ。まずはこちらのセットアップ方法について説明する。

プレイエリアの設定

プレイヤーはそれぞれ使うヒーローを選ぶ。ヒーローは、基本セットであれば 4 種類の中から選べる。

選んだヒーローのフィギュアとヒーローカード、トークン(4種類)、初期デッキ、スキル説明カードをそれぞれ受けとる。フィギュアは見ての通り。プレイ中はマップ上に置くんだけど、最初の時点では各プレーヤーのプレイエリアに置いておく。ヒーローカードは、みたまんまヒーローが描かれたカード。各ヒーローごとに1枚ずつあるので、それを受けとってプレイエリアに置いておく。

受けとるトークンは、スキルトークン、レベルトークン、ラウンド順序トークン、シールドトークンの4種類がある。

レベルトークンは八角形で、裏にヒーローの紋章がある。表に 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 とかかれた 5 枚と、何もかかれていないトークンがひとつの、合計 6 枚のトークンがある。このうち、何もかかれてないトークンは紋章のほうを表にして、プレイヤーエリアに置いておく、このトークンは「コマンドトークン」と言って、協力者(ユニット)カードを使うときに使われる。

表に数字がかいてあるトークンは、ヒーローがそのレベルで持てるカードの枚数と、防御力を表している。一番下が 9-10 で、その上が 7-8, その上が 5-6 ・・・となるように重ねていって、一番上が 1-2 になるようにする。左の数値が防御力で、右の数値は手札の枚数になっている。最初はレベル 1 から始まるので、一番上にある 1-2 のトークンに表示されている数値が適用される。

レベルが 3 にあがったときに、一番上の 1-2 のトークンを取ってプレイエリアに置き、以後それはコマンドトークンとして(紋章が上になるように)使えるようになる。そして、手札の枚数や防御力は 3-4 のトークンに書かれた数値を使う。

ラウンド順序トークンは、長方形で裏にも表にも紋章が描かれている。これは、そのラウンドでのプレーヤーの手番の順序を表わすために使う。これについては、あとでゲームエリアのセッティングのところで説明する。

スキルトークンは、表にスキルの内容が図示されていて、裏はヒーローの紋章がかかれている。これは、レベルがあがったときにヒーローが習得するスキルを決めるときに使う。最初の時点では、すべて裏向きにしてシャッフルして重ね、プレイヤーエリアに置いておく。

スキル説明カードは、スキルトークンの説明が書かれているだけのものなので、必要に応じて参照すればいい。内容を覚えてしまったら特に受けとる必要はない。ただし、他のヒーローのスキルトークンを使うこともあるので、カードはどこか全員がすぐ取れる場所に置いておくほうが良いと思う。

シールドトークンは、盾の形をしていて紋章が描かれている。これは、ゲーム中にいろいろな目的で使われる。ゲームエリアのセッティングで最低でも 2 個は使うので、とりあえず 2 個は受けとってプレイエリアのどこかに置いておく。

初期デッキは、右肩にヒーローの紋章の入ったカードで作る。どのヒーローも、初期デッキのカードは 16 枚ずつある。デッキを受けとったら、シャッフルしてプレイエリアに置く。それから、レベルトークンに書かれている枚数だけ手札を引く。基本セットに入っているヒーローなら、どのヒーローでもレベル 1 では手札 5 枚に設定されている。

プレイヤーについては、だいたいこんなところ。

ゲームエリアの設定

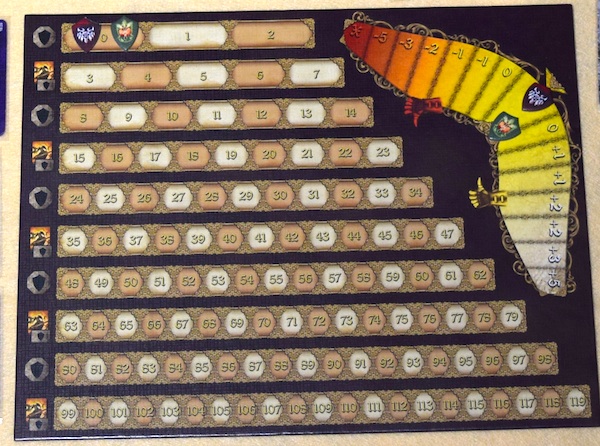

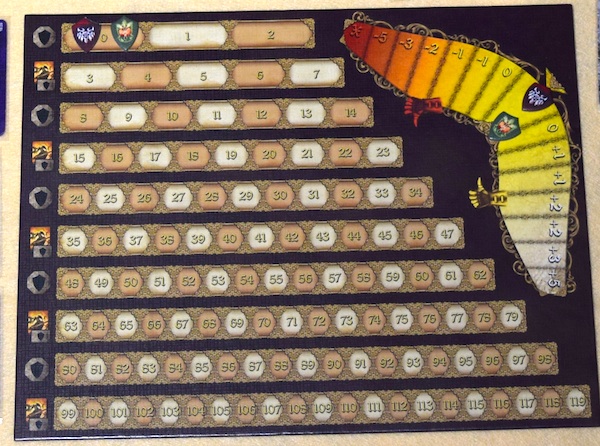

これは、ヒーローの「名声(fame)と評判(reputation)」を表示するボード。長いので「名声ボード」と呼ぶことにする。

左側のエリアが「名声」とヒーローのレベルを表すエリアで、右上がヒーローの評判を表すエリアになっている。最初は、各ヒーローのシールドトークンを、名声 0 の位置と評判 0 (三つある 0 のうちの中央) の位置にそれぞれ置く。

名声ポイントを得るたびに、シールドトークンを 1,2 … と動かしていく。名声を得てシールドトークを置く列が変わったら、そこでレベルがあがったことになる。レベルアップについては、プレイの流れのところで説明する。

評判については、プラス方向とマイナス方向がある。評判値の操作については、カードに指示があったときに行う。

写真の右側に並んでるカード(デッキ)は、下からそれぞれ「ユニット(レギュラー)デッキ、ユニット(エリート)デッキ、上級アクションデッキ(長いから単にアクションデッキと呼ぶ)、アーティファクトデッキ、呪文デッキ、負傷カードの束となっている。並べる順序はこの順番でなくてもいいけど、どれがどれかは区別がつくようにしておく必要がある。負傷カードだけは、表向きにして積んでおく。

ユニットカードは、裏が銀色のものと金色のものがある。銀色がレギュラーで、金色がエリートになっている。裏面の色ごとに分けてデッキを作る。

アクションカードは、ヒーローデッキのカードとよく似ているけど、右肩に紋章がついていないので、それで区別できる。

アーティファクトカードは真ん中が単なる線になっている(アクションカードは色付きのマナシンボルがある)ので、それで区別できる。といっても、なかなか見分けにくいけど・・・。

各デッキを置いたら、アクションデッキと呪文デッキの上から3枚をとって、表向きに名声ボードの横に並べる。この、カードを並べた列を「オファー」と呼ぶ。呪文カードとアクションカードの二種類のオファーができる。オファーのカードには順序があって、名声ボードの上方向がオファーの末尾、下方向がオファーの先頭になる。オファーからカードを1枚とるときは、下のほうから1枚取る。またオファーにカードを追加するときは、下にカードをずらして上に新しいカードを置く。

同様にして、裏が銀色のユニット(レギュラー)デッキから、プレイヤーの数 + 2 の枚数だけ、名声ボードの下に並べる。これをユニットオファーと呼ぶ。ユニットオファーは右が先頭で、左が末尾になる。

昼夜ボードとマナダイス、ラウンド順序トークンを配置する。昼夜ボードは、その名の通り昼の面と夜の面がある。シナリオによって、どちらから始めるかは異なっている。最初のシナリオでは昼の面を上にするように書いてあるので、とりあえず昼の面を上にして配置しておく。

マナダイスは、プレーヤーの数 + 2 個を使うので、それだけ取ってラウンドボードの上に置いておく。

ラウンド順序トークンは、プレーヤーの手番の順序を表すために使う。手番が先のプレーヤーのトークンを上にして、以下順番に下に並べる。最初の時点では、じゃんけん等の方法で順番を決めて、その順序でトークンを並べておく。

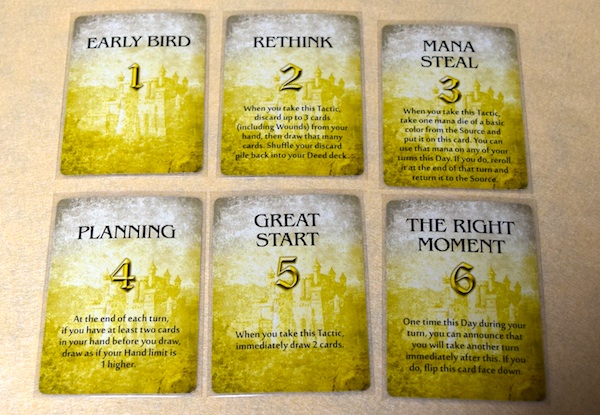

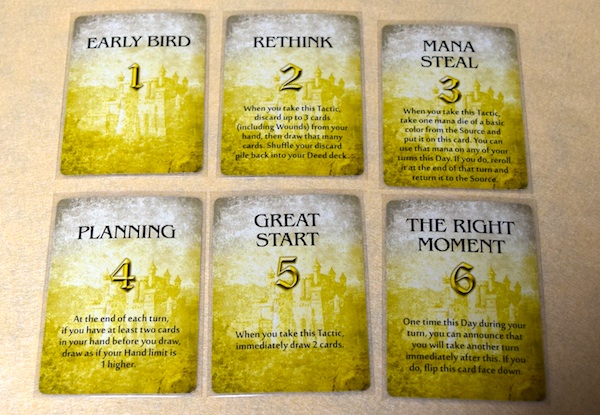

戦略カードは、黄色い「昼カード」と黒い「夜カード」がある。種類ごとにまとめて、束にして置いておく。プレーヤーは、ラウンド毎にこの中から1枚選んで取る。

円形のトークン(敵トークン)と六角形の黄色いトークン(廃墟トークン)は、それぞれの種類ごとにシャッフルしてゲームエリア積んでおく。場所がなければ、ケースの中に入れたままでもいいと思うけど。

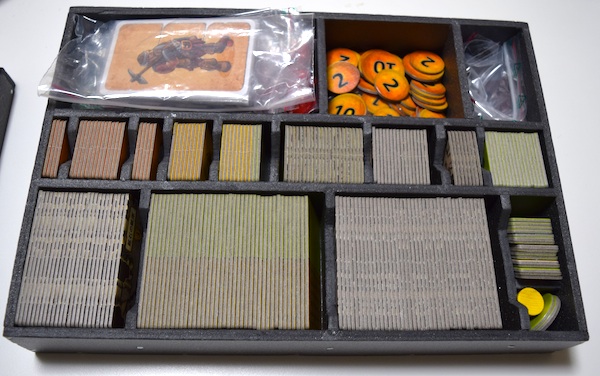

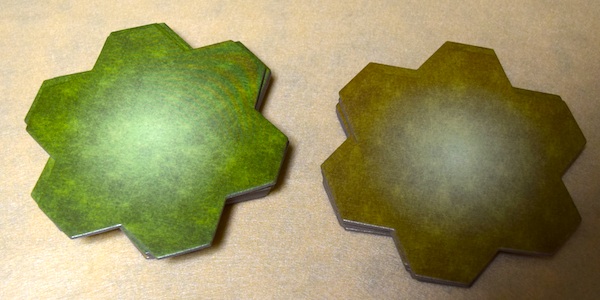

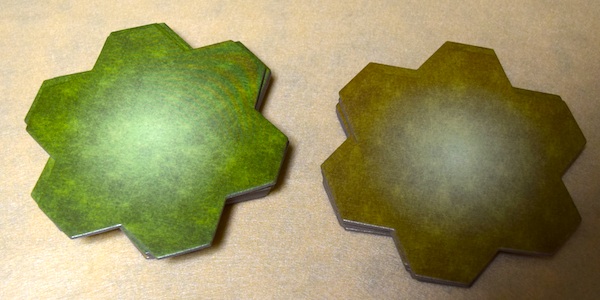

マップタイルは、両面に地形がかかれたもの(スタートタイル)、裏面が緑のもの(カントリーサイドタイル)、黄色のもの(コアタイル)の3種類がある。スタートタイルは最初のマップになるので、ゲームエリアの空いたスペースに置いておく。どちらの面を上にするは、シナリオで指定される。最初のシナリオでは、写真の面を上にした状態で置く。

緑のタイルと黄色のタイルをどのように積むかも、シナリオで指定されている。最初のシナリオでは、まず緑のタイルについては、タイルの下に1と書かれたタイルがトップになるようにして、以下 11 のタイルまで順に上に積む。そして、それを裏向きにして束にして置いておく。次に、黄色いタイルから真ん中にシティ(城みたいな絵)の書かれたタイル1枚と、シティのないタイルを2枚を選ぶ。それらを裏向きにしてシャッフルして束にして置く。その束の上に、先の緑色のタイルの束を置く。これで 14 枚のタイルの束ができたはず。最初のシナリオでは、このマップタイルの束を使う。ただし、プレイヤーが二人のときは緑のタイルは 3 枚抜く(9,10,11を抜く)。

数字はマップタイルの端に、とても小さい文字で書いてある。

マナ(クリスタル)は、いつでも取れるようにゲームエリアのどこかに置いておく。昼夜ボードの上に置いた以外のマナダイスも追加で使うことがあるので、どこかすぐ取れる場所に置いておく。

・・・といったところで、やっと準備はおわり。個人的には、アクションデッキとかユニットデッキとかはそう頻繁にはめくらないので、別の場所に置いておいても良い気がする。とかくこのゲーム、小さいテーブルでやるとすぐマップタイルを置くスペースが足りなくなるので・・・。