どんなゲームか

このゲームは、マップ上にいる敵を倒したり、城などの拠点を占領することで名声(fame)を稼いでいき、最終的に名声を最も稼いだプレーヤーが勝利者になる、というゲームである。拠点を占拠するためにも敵を倒さなければならいので、つまるところ敵を倒しまくって名声を稼ぐことが、このゲームの最も重要な行動目標である。

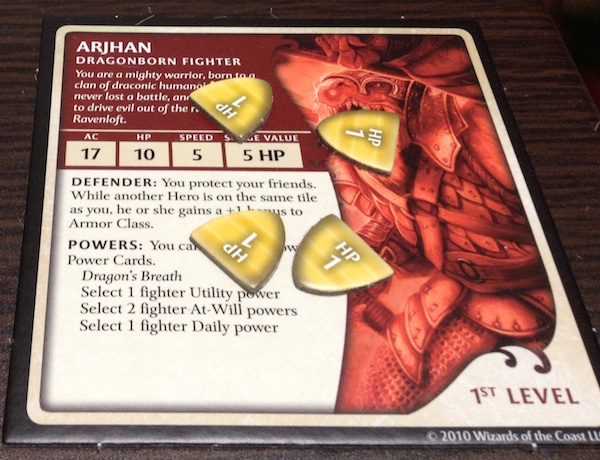

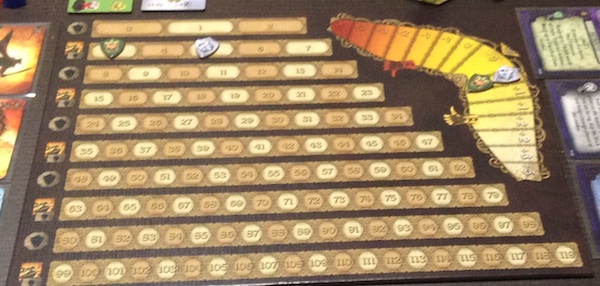

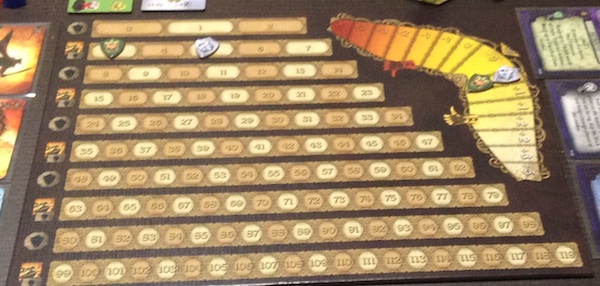

プレーヤーが獲得した名声値を示すボードがこれ。敵を倒したりして名声を得るごとに、得た名声値の分だけマーカー(盾みたいなコマ)を移動させていく。名声値が行に分かれているのは、一定の名声を稼ぐとレベルが上がることを意味している。名声値 0-2 まではレベル1、名声値が3になるとレベル2になる。要するにこのゲームでは名声値は経験値を兼ねていて、名声値を得るとキャラクタがレベルアップするようになっている。レベルアップすると、スキルを覚えたり、新たなカードを獲得できたり、手札の枚数が増えたりする。

この名声値を得るためには敵を倒さなければならないが、敵を攻撃するためにはカードを使う必要がある。

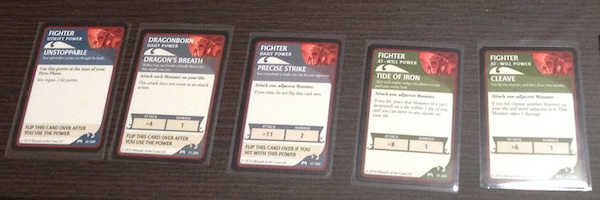

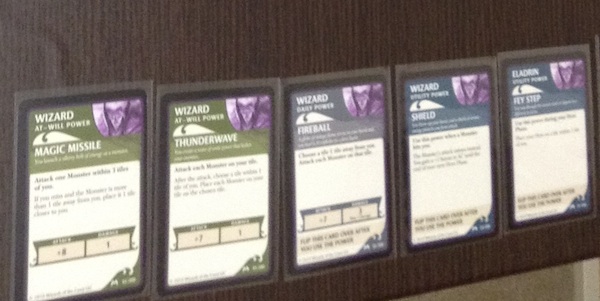

予めキャラクタごとに用意された 16 枚のカードでデッキを作成しておき、そこから 5 枚を引いたカードが最初の手札になる。上の図の左中央の裏向きのカードの束がデッキで、下の5枚が手札として引いたカード。この手札のカードを使うことで、敵を倒したり、マップ上のキャラクタ(フィギュア)を移動させたりできる。手札は使うと捨て札になり、ターンが終わったときにデッキから足りない枚数分だけカードを補充する(手札の枚数は最初は5枚)。プレーヤーの誰かのデッキが空になると、昼ラウンドと夜ラウンドの入れかえ(ラウンドを進める操作)を行なう。このときに捨て札の束をシャッフルする、このシャッフルされたカードの束が、次のラウンドに使うデッキになる。

これは、プレイ中のラウンドが昼のラウンドなのか夜のラウンドなのかを示すボード。上の図が昼で、下の図は夜のラウンドを現わしている。ラウンドを進めるときに、このボードをひっくりかえす。

ラウンドとターンは違うもので、ひとつのラウンドの中に複数のターンがある、という構造になっている。ターンは、プレーヤーの手番のことで、自分のターンの間に手札を使って移動や攻撃などをすることができる。手札が尽きたり、手札があっても何もやりたいことがなくなった時にターンの終了を宣言すると、次のプレーヤーにターンが移る。ラウンドは、誰かのデッキのカードが全て尽きて、次のターンになっても手札をデッキから引けなくなったときに、ラウンドの終了を宣言できる。ラウンドの終了が宣言されると、残りのプレーヤーが1ターンずつ手番を実行したのちに、そのラウンドが終了する。

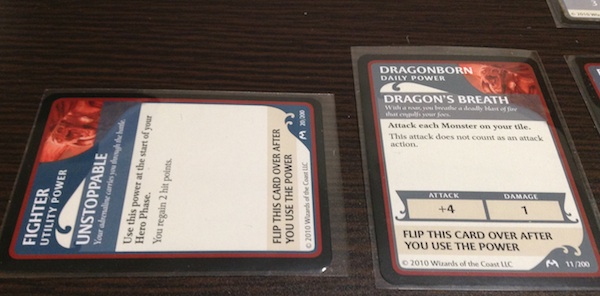

ちなみに、自分の手番(ターン)中に敵を倒すと、報酬としてカードがもらえることがある。このときに獲得したカードは、まずはデッキの一番上に置かれる(一部、即座に手札に入るものもある)。置かれたカードはすぐには使えないものの、ターン終了時の手札の補充のタイミングで手札に入るので、ターンが進めば手に入れたカードが使える、という仕組みになっている。こうして、新たなカードを獲得してデッキを強化していくことが、このゲームの重要な要素のひとつになっている。

さて、このゲームでは移動するだけでもカードを使う必要がある。移動するためには移動力(Move)を得るカードを使わなければならない。移動力を得るカードには、上の図のカードのように Move という文字が書かれている。このカードには Move 2 と書かれているので、これを使うと通常は上の段に書かれた 2 の移動力を得ることができる。下の段に書かれた 4 の移動力を得るためには、緑マナを使う必要がある。この、マナについては後述する。なお、1ターンの間に移動できるマス目の数に上限はない。カードで移動力を得られる限り、何マスでも移動できる。

マップ上の地形によって、そこに進入するために必要となる移動力が異なっている。例えば草原は 2 の移動力で進入できる。一方で、森は 3 の移動力を必要とする(昼の場合)。地形に進入するために必要な移動力は、昼や夜のラウンドを示すボードに書いてある。さらに、マップタイルの端まで来た場合、移動力 2 を使うことで新たなマップタイルを引いてつなげる(マップを拡大する)ことができる。この、マップを拡大する操作を「探索」と言う。探索をした後にさらに続けて、新たに配置したマップタイル上を移動することもできる(移動力をカードで得られるならば)。

新たなマップタイルを置いたら、新たなマップタイルの上にある地形によって、敵タイルや遺跡タイルなどを置いたりする。どのタイルを置くかは、それぞれの地形の説明が書かれたカード(地形描写カード)があるので、そのカードに書かれたテキストに従って配置する。「探索」してマップを広げつつ、マップ上にいる敵を倒したり、ダンジョンや遺跡などを攻略したり、村や僧院などを訪れて協力者を雇ったりしていくことで、ゲームが進んでいく。

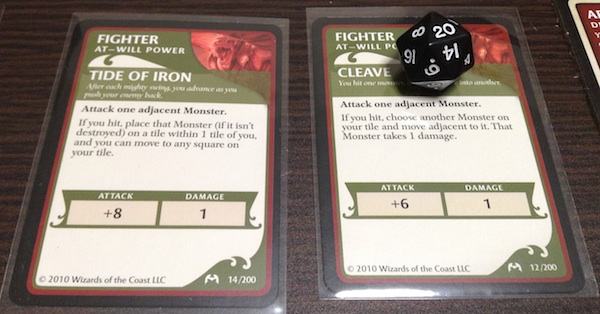

移動するのと同様に、マップ上などにいる敵と戦うためには、上の図のような攻撃力(attack)や防御力(block)を生み出せるカードを使う必要がある。攻撃力を得るカードで敵を攻撃し、防御力を得るカードで敵からのダメージを防ぐことができる。Attack or Block と書かれているカードは、攻撃力か防御力のどちらかを選んで得ることができる。上の図の左のカードは 2 の攻撃力か防御力のいずれかを得ることができるもので、ここでは防御力を選択しようとしている。右のカードは、青マナを使うことで Block 5 (5 の防御力) を得ようとしている。

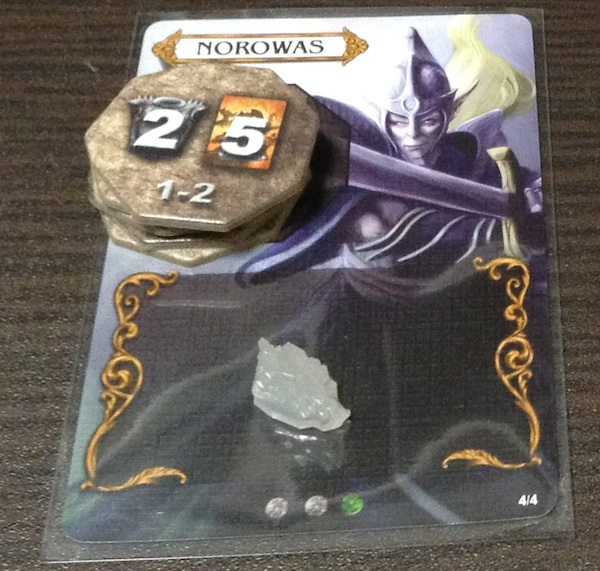

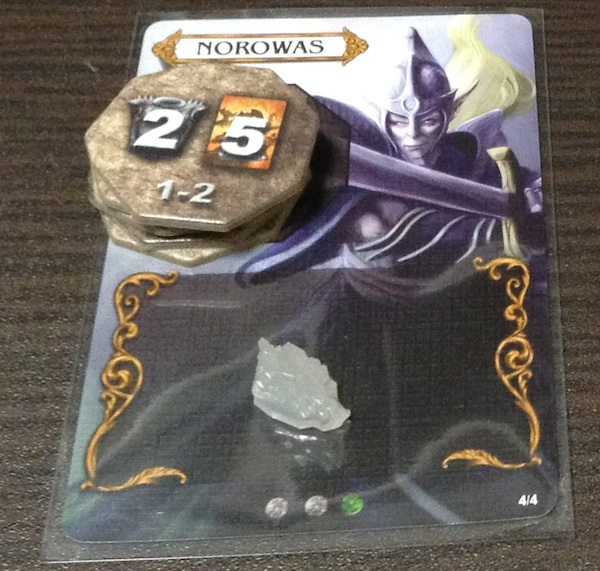

これは敵トークンである。敵トークンは最初からマップの上に置かれていこともあれば、マップ上にあるダンジョンのマスに止まって「進入」を宣言することで出現することもある。トークンの上の数字が防御力、左の数字が攻撃力、下の数字が倒したときに得られる名声値になっている。右側にあるマークは、特殊な能力を示している。

手札を使って、敵トークンに書かれた防御力以上の攻撃力を得ることができれば、その敵を倒すことができる。敵の防御力を1でも下回れば、全くダメージを与えることができない。このゲームでは敵との戦闘結果は「倒せるか」「倒せないか」のいずれかしかない。1回目の戦闘で1ダメージ与えて HP を削り、次のターンにさらに2ダメージ与えて倒す、というようなことはできない。一度の攻撃で倒せない場合は、強制的に撤退(ひとつ前のマスに移動)させられてしまう。

一方で、敵の攻撃力以上の防御力をカードで得られなければ、ダメージを受けて「負傷カード」なるものを押しつけられてしまう。

これが負傷カード。ダメージを受けると、そのダメージに見あう枚数の負傷カードが手札に入れられてしまい、自由に捨てることができなくなる。負傷カードには一切の能力がなく、何の用途にも使うことができない、ただのお邪魔カードになっている。つまり、ダメージを受けて負傷カードが手札に入ると、攻撃や移動などのカードを持てる枚数が実質的に減るわけである。負傷カードを捨てるためには、自分のターンに移動も攻撃もしないで「休息」をするか、村や僧院などで治療をする必要がある。

治療は、村や僧院などのマスに止まっているときに、影響力(influence)を得ることで行える。影響力もカードを使って得ることができる。村でや僧院では、治療の他にも協力者(ユニット)を雇うこともできる。なお、influence と書かれていないカードを横向きにして出す(使う)ことで、カードのテキストに関係なく影響力 1 を得ることもできる(負傷カードは使えません・・・)。ここでは、上の図の一番右のカードを横向きに出すことで、1 影響力を得ている。同様にして、カードを横向きに出すことで 1 攻撃力、1 防御力、1 移動力を得ることもできる。

これが協力者カード。協力者を雇うには、協力者カードの左肩に書かれた数字以上の影響力を得る必要がある。雇った協力者は、自分の場の前に置いた状態にして、あたかも手札のようにして能力を使うことができる。協力者の能力は、基本的に 1 ラウンドの間に1回だけ使うことができる。また、キャラクタの身代りとなってダメージを引き受けてもらう(負傷カードを手札に入れる代わりに協力者カードに付ける)こともできる。ただし、負傷カードが付いた協力者は、能力を使うことも再度ダメージを引き受けることもできなくなる。負傷カードの付いた協力者は、治癒(heal)をしてやることで再び能力を使えるようになる。

このような治癒能力のあるカードを使って、キャラクタや協力者を治癒する(負傷カードを取り除く)こともできる。

これらのカードの他に、マナを生みだすカードもある。マナは赤、青、白、緑の基本の4色と、何の色にでも使える黄色、夜にだけ使える黒のマナがある。上のカードを使うと、緑、赤、白のマナから1つ好きなマナを得ることができる。

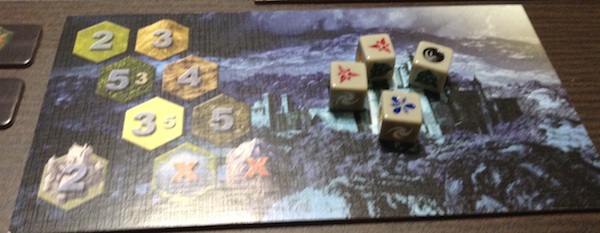

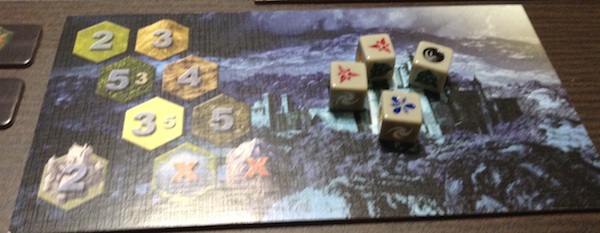

マナはカードで得ることもできる一方で、自分の手番に1回だけ、昼夜を示すボードの上に置かれた共有のマナ(マナのマークの書かれたダイス)をひとつ選んで使うこともできる(共有のマナは「ソース」と呼ばれる)。この共有のマナを使ったら、使ったら手番の終了時に使ったダイスを振って元のボードの上に戻す。

さらに、マナはクリスタルという形にして保存しておくこともできる。クリスタルを得るには、やはりカードを使う必要がある。クリスタルの形で保存しておくと、好きなタイミングでそれをマナに戻して使うことができる。クリスタルは1色につき、3つまでしか保存しておけない。そして、黄色と黒のマナはクリスタルとして保存しておくことができない。

・・・とまあ、だいたいこんな感じかなあ。ルールの例外とか制約とかも結構あるけど、煩雑になるのでそのあたりの説明はざっくり端折ったりしている。詳しい部分はルールブックをどうぞ・・・。他にも評判値とか、アーティファクトカード、呪文カード、スキルトークン、戦略カード、遠隔攻撃、包囲攻撃、都市、プレイヤー間の戦闘というような要素もあるけど、それらは追い追い説明するということで。

(つづく、といいな)