前回の記事で説明したように、このゲームでは各プレイヤーが 7 枚のアクションカードから 1 枚選び、その選ばれたアクションを実行するという形でゲームが進められる。

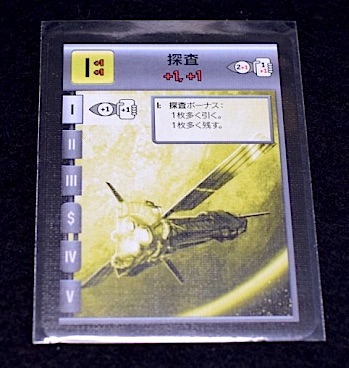

- I. 探索 (2種類): 山札からカードを引く

- II. 発展: 手札から「発展カード」を場に出す。

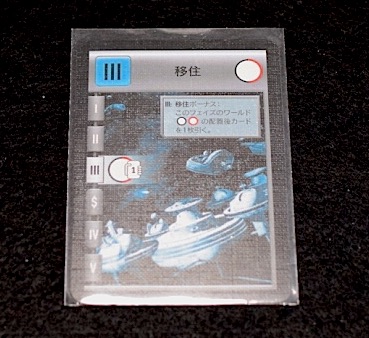

- III. 移住: 手札から「ワールドカード」を場に出す。

- IV. 消費 (2種類): ワールドに置かれている「製品カード」を、VP や手札に変換する。

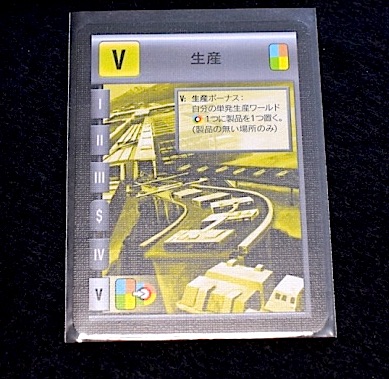

- V. 生産: ワールドに「製品カード」を置く。

この記事では、V の生産について説明する。

製品の生産

「V 生産」のアクションを使うことで、ワールドカードの上に「製品」を生産することができる。「製品」は「IV 消費」のアクションで VP に変換することができる。この「生産」と「消費」を組合せて VP を稼ぐ方法も、このゲームの重要な戦術のひとつになっている。

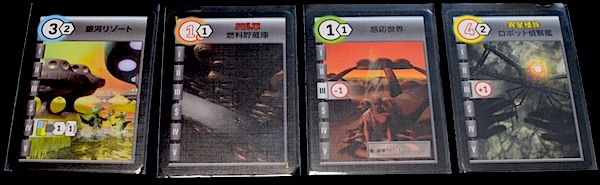

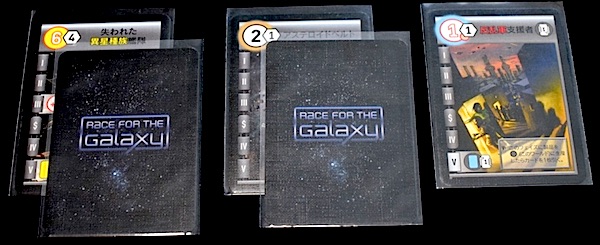

生産の説明をするまえに、ワールドカードについて追加の説明をしておく。ワールドカードは、コストが書かれている円の内側に色が塗られているものと、外側に塗られているものがある。内側が灰色以外の色で塗られているものを「生産ワールド」、外側が塗られているものを「単発生産ワールド」という。

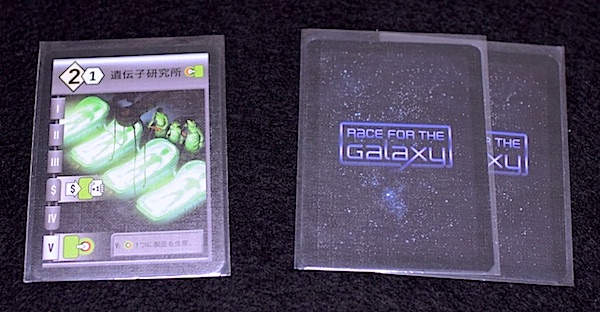

これが生産ワールド。水色、茶色、緑、黄色の4色がある。

これは内側が塗られているけど、灰色なので生産ワールドではない。

こちらは単発生産ワールド。生産ワールドと同様に、4種類の色がある。このうち、単発生産ワールドが場に出されたときは、ワールドカードの上に、山札から裏向きのままカードを取って置く。

つまり、こんな感じになる。この裏向きに置かれたカードは「製品(カード)」と呼ばれる。製品には色(種別)があり、置かれている惑星の色(種別)がその製品の色(種別)になる。

製品の種別について、黄色は「異星種族技術」、緑は「遺伝子資源」、茶色は「希少元素」、水色は「嗜好品」という名前がついている・・・けど、覚えにくいしゲーム中も色を使って区別することが多いので、以下では色を使って説明する。

さて、単発生産ワールド(白抜きワールド)は「移住」で場に出たときに製品が置かれる一方で、生産ワールド(色塗りワールド)のほうは出しただけでは製品カードが置かれない。生産ワールドに製品カードを置くためには「V 生産」のアクションを実行する必要がある。

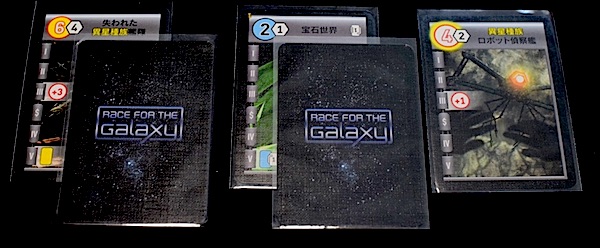

生産アクションが選ばれた(選んだ)ときは、場に出ていて裏向きにカードが置かれていないそれぞれの生産ワールドの上に、山札からカードを1枚ずつとって裏向きに置く。

たとえば、自分の場が上のような状態のときに「生産」を行なったときは、下のように、製品カードが置かれていない生産ワールド(中央)の上に裏向きにカードを置く。

すでにカードが置かれている生産ワールド(左)には置かない。また、単発生産ワールド(右)にも、製品カードがないけど置かない。

ただし、自分が「生産」のアクションを選んだときだけは、ボーナスのとして「製品カードが置かれていない単発生産ワールド1つにだけ製品カードを置く」ことができる。

たとえば上の状態で自分が「生産」のアクションが選ばれたときは、ふたつあるうちの片方の単発生産ワールドを選んで、そこに製品カードを置ける。

つまり、このように製品カードを置ける。

このように置いてもいい。どちらに置くかは自分で選んでいい。

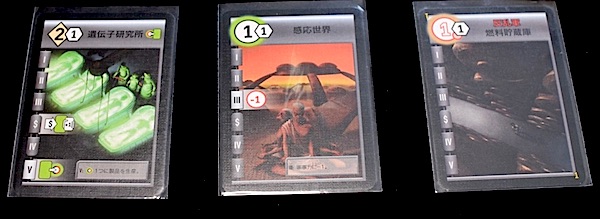

実は「生産」アクションが選ばれたときに、ワールドの上に製品カードを置けるカードについては、V のところに色付きのカードが書かれている。

生産ワールドは、上の写真のように V にそのカード(ワールド)の色に対応する色のカードのマークがある。このため、「生産」アクションで生産ワールドの上に製品カードを置ける。

単発生産ワールドには V に対応するカードの表記がない。そのため、「生産」アクションのボーナスアクションがない場合は、単発生産ワールドに製品カードを置くことができない。ただし、発展カードやワールドカードの中には、単発生産ワールドに製品カードを置けるようにするものがある。

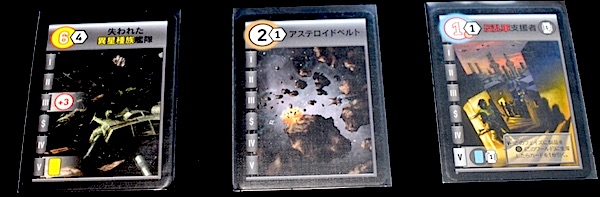

たとえば、これらのカードが場に出ていれば「生産」アクションが選ばれたときに(ボーナスとは関係なく)、V の項目に対応する単発生産ワールドの上に製品カードを1枚置ける。左のカードがあるときに生産すると、製品カードがない青色の単発生産ワールドの上に、製品カードを1枚置ける。中央は「緑の単発生産ワールド」、右は「茶色の単発生産ワールド」にそれぞれ対応している。色が違う単発生産ワールドには製品カードは置けない。

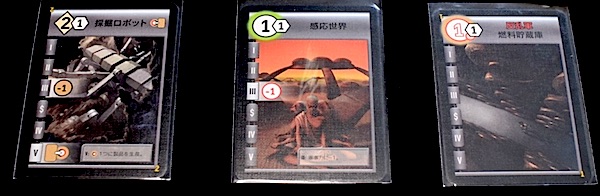

たとえば、上の状態で「生産」アクションを行なったときは、中央の緑の単発生産ワールドに製品カードを置くことはできるけど、右の茶色のワールドには(生産アクションのボーナスなどがなければ)置くことができない。

一方、上の状態で「生産」アクションを行なったときは、右の茶色の単発生産ワールドに製品カードを置くことはできるけど、中央の緑のワールドには置くことができない、ということになる。

この他にも「生産」のアクションで製品カードを置いたときなどに、手札を引けるカードもある。

たとえば上の左のカードがあるときに「生産」アクションが選ばれたら、無条件でカードを1枚引ける。中央のカードは(茶色の)製品カードをこのワールドに置き、なおかつカードを1枚引ける。右の「このワールドに製品カードを置いたら、カードを1枚引ける」という能力をもっている。ただし右のカードは単発生産ワールドなので、このカードだけでは自分のカードの上に製品カードを置くことができない。「生産」のボーナスや場に出ている他のカードの能力で、このカードの上に製品が置かれたときに限って手札を1枚引ける、ということ。

前述のように、「生産」のアクションでは場に出ている(製品カードが置かれていない)生産ワールド全部に製品カードが置けるので、たくさんの生産ワールドが場にあるときに「生産」したほうが効率がいい。

- レース・フォー・ザ・ギャラクシー (Race for the Galaxy)

- 概要

- ゲームの流れ I (移住、発展)

- ゲームの流れ II (生産)

- ゲームの流れ III (消費/交易)

- セッティング・間違いやすいポイント

- プレイ例