無料で公開されている、ベーシックルールの範囲で Level 1 のキャラクタを作ることができる web ページを作ってみました。

見掛けがアレなのと、データのセーブ機能みたいなものは(まだ)ありません。

- 種族

- クラス

- 背景

を選んで、能力値を必要に応じて調整し、「クラス技能」のところから習熟させたい技能を選べばだいたい完成です。装備と AC の計算がまだですが、そのうち作ります(多分)。

無料で公開されている、ベーシックルールの範囲で Level 1 のキャラクタを作ることができる web ページを作ってみました。

見掛けがアレなのと、データのセーブ機能みたいなものは(まだ)ありません。

を選んで、能力値を必要に応じて調整し、「クラス技能」のところから習熟させたい技能を選べばだいたい完成です。装備と AC の計算がまだですが、そのうち作ります(多分)。

最近(でもないけど)になってD&Dの第5版とパスファインダーの日本語ルールが発売されたので、遊んでみようと思ったのですが、これらの違いがよく分かりませんでした(ルール的に)。それで、ひとまずルールブックを読んで、ルールの違いを比べてみました。これはそのメモ書きみたいなものです。 記事を書いている研究者KはTRPGは素人同然なため、間違ったことを書いているかもしれません。間違いに気が付いた方は、容赦なく突っ込んでいただけると、私の認識間違いが正される&間違いが広がることが防げるのでありがたいです。

なおこの記事は、これからTRPGを遊ぼうとしている人がゲームを選ぶ時の参考になるかもしれないので公開していますが、ドラゴンの接近やファンブル発生等の理由によって予告なく非公開にすることがあります。

ざっくり言えば、Pathfinder のほうがD&Dよりルールが細かく、キャラクタで設定できる項目が多い、という印象です。しかし、ルールの基本的な部分には差異がほとんどありません。Pathfinderをプレイするにしても、D&Dのほうを先にプレイしてから、後でPathfinderをプレイするのが良いのでは、と思ったくらいです。

逆の順序でプレイすると、Pathfinder にはあったルールがD&Dには無いということが結構あるので、ちょっと物足りなく感じるかもしれません。そういう意味では、D&DのほうがTRPG初心者向け(ライトなプレイヤー向け)だと思いました。

といっても、D&Dの底が浅いということは全くありません。「ルールがゲームの細部を規定しているのか否か」という違いであって、ゲームの深さの違いではないです。Pathfinderは、何らかの処理が必要になったときに、それを処理するルールがかなり細かく決められています。つまり、GMが細かな処理でもルールに頼ることができるわけです(もちろんルールを適用するかはGM次第なわけですが)。一方で、D&Dのほうはそれほど細かく決められていないので、GMの裁量で処理することがPathfinderに比べると多くなります。どちらが良いかは、まさに好みの問題でしょう。

もともと同じゲーム(D&D3.5版)から派生したものなので、共通点はたくさんあります。というか基本的な部分はほぼ同じな気がします。

細かく書けば他にもいろいろありますが、見ての通りルールの骨格部分はほとんど共通しているといっていいでしょう。

これらのゲームの最も大きな違いは、 Pathfinder のほうがシナリオやサプリメントの量が多いという点かもしれません…。これは主に歴史的な問題で、Pathfiner は D&D 3.5 版のリソースをほぼそのまま利用できる上に、ゲーム自体の歴史がD&D第5版より長いため、それだけリソースが多いということです。それらの製品はほとんど英語ですが、有志によって日本語化されていることから、日本語しか読めないプレイヤーでもリソース不足で困ることはあんまり無い気がします。一方のD&D第5版のほうも、販売元の WotC は力を入れてリソースの拡充に努めているようですし、日本語のサプリメントやシナリオ集が定期的に販売されるようになったので、しばらく経てばリソースの問題も解消されていきそうです。

ルールの面で見ると、これらのゲーム間の差異は、ほぼ Pathfinder側で追加されているルールと思ってもいいような気がします(なんてざっくりしたことを言うと詳しい人には怒られそうですが…)。ここでは、大きな相違点についてのみ挙げてみます。

まず、これらのゲームはキャラクタ作成の自由度の高さに違いがあります。ただし、自由度が高いということは、逆にプレイヤーが選択しなければならない項目が多いということでもあるので、どちらがいいということは一概には言えないと思います。

D&Dではクラスと種族(+信じる神とか呪文の系統とか)を決めると、レベルアップしたときの成長の方向性がだいたい決まるので、キャラクタの特徴がはっきりしやすい傾向があるようです。つまり、成長したらどんなふうに強くなっていくのかがイメージしやすいということです。一方でPathfinderはクラスと種族以外に選択できる項目がたくさんあるので、選択内容によって同じクラスと種族でも方向性がかなり異なるキャラクタになります。自由度の高い設定ができる一方で、選択を適当にしてしまうと、プレイし辛いキャラクタになる可能性もあります。

具体的に、人間(ヒューマン)のファイターのキャラクタを作る過程を通して、キャラクタの設定の違いを見ていきます。

D&Dの場合:

これらの他に、性別や名前、素性や性格などをハンドブックに沿って設定していくことができます。こうした設定はルールそのものには影響しませんが、キャラクタがどのように振る舞うのかのロールプレイをする上で、参考になる情報になります。

Pathfinderの場合:

Pathfinderのキャラクターも、項目的にみるとD&Dとあまり変わりがありません。しかし、技能や特技などの選べる範囲がかなり広くなっています。キャラクタの作成に関して大きく違う部分は、「習熟」という要素と、技能の種類、特技(特徴)の選択の幅の広さ、クラスの「類型」(専門性)に関する部分です。基本のクラスや種族についても選択できる種類が異なってはいますが、いずれのゲームも追加のサプリメントでクラスも種族も追加されていっているので、選択の幅という意味ではあまり差はないように思います。

また Pathfinder のキャラクタシートには、性格とか背景のようなものを書く欄がありません。ルールブックにも、それらを決めるための指針みたいなものも特に書かれていません。これは、そういう設定はゲームで使わないということではなくて、そこはプレイヤーが自由に設定して好きにしてくれということです。このあたりは、どちらがいいというわけではありませんが、ゲームのデザインの方針に差がある感じがします。

細かく見ていくとキリがないので、ここでは「習熟」について比較しみます。D&D では「習熟ボーナス」という数値が、キャラクタのレベルによって決まっています。たとえば、レベル1なら習熟ボーナスは +2 です。この数値が、自分が「習熟」している武器で攻撃するときの攻撃ロールや、習熟している技能の使用時の判定などに、一律で上乗せされます。つまり、習熟している武器や技能は、レベルが上がることで自動的に能力が一律で上がるいくイメージです。

一方で Pathfinder の「習熟」は、習熟している対象によって、得られる効果が異なっています。たとえば、使用すしている武器に「習熟」していない場合は、ロール時に一律で -4 のペナルティを受けます。習熟していない防具を付けているときは、防具に種類によって決められたペナルティを受けます。武器に関しては「基本攻撃ボーナス」という値があり、レベルが上がるとこの値も上がっていきます。技能に関しては「習熟」という概念がなく、代わりに「技能ランク」という、個々の技能の高さを示すパラメータがあります。レベルが上がったときに、どの技能のランクを上げるかは選択になるため、レベルが上がっても一律では技能は上がらないことになります。

近接武器による攻撃時のルールについても比較しています。細かくみていくとやはりキリがないので、攻撃時のダイスの振り方や修正値の計算方法についてだけ見ていきます。

ここでは、レベル1の筋力16の人間のファイターがロングソード(片手持ち、ダメージ1d8、習熟)で、5フィートの距離にいるレザーアーマーを着て盾を持った、敏捷力が11のゴブリン (HP7) を、有利や不利なく攻撃する場面で比べてみます。

D&D第五版では、攻撃は次のように処理されます。

Pathfinder では以下のようになります。

この例でもわかるように、D&D第五版はダイスに与えられる修正値の計算がやや単純化されているのに対して、Pathfinder では計算方法がやや細かいという感じです。どちらが良いかは、プレイヤーの好みの問題だと思います。(ちなみに上のゴブリンの設定は D&D のスターターセットに記載されているものです。 Pathfinder の初期ゴブリンのほうがプレイヤーに対して相対的に強くて、ビギナーボックスのゲームマスターブックでは AC16,HP6 と設定されています。)。

D&Dのほうがルールで規定されている部分が少ないため、プレイヤーは覚えることが少なく、始めやすいと思います(ベーシックルールブックやスターターセットのプレイヤーブックが分かりやすいかは別ですが…)。一方で、ルールで決まっていないところは DM がカバーしないといけないので、何げにDM のアドリブ力みたいなのが求められる感じがします。また D&D ではキャラクタは誰が担当しても同じような成長の仕方をするため、使えないキャラに育ってしまうことが少ないです。その反面、成長の自由度みたいなものも小さくなっています。

Pathfinder のほうは、ルールで規定されている部分が多いことから、プレイヤーは最初に覚える必要があることが多くなっています。その分だけプレイヤーの負担は増えています (ただしビギナーボックスはD&Dのベーシックルールブックよりかなり読みやすい!)。一方の GM も、ルールに頼ることができるといいつつも、沢山のルールは覚えないといけないので、総合的に見て D&D の DMよりGMの負担が軽いかと言われると微妙です。ただし、ゲーム中の処理でプレイヤーともめそうになっても、ルールを適用して機械的に解決してしまうことができるという点では、ゲームをスムーズに進めやすい気はします。また、キャラクタの作成や成長に関しては、非常に自由度が高くなっているので、プレイヤーが好きなようにキャラクタを育てることができます。ただし、自由度が高いが故に、ゲームを良く知らずにキャラクタを育てていくと器用貧乏になってしまいがちです。このあたりのメリットとデメリットは、表裏一体という感じがします。

というわけで、すごくざっくりでしすが、ゲームの違いについて見てきました。リソースの寡少については、長い目で見ていけば解消していく気はするので、そこは大きな差異にはならないでしょう。まさに好みの問題ですね。

つづく?

2019/2/20時点でのオーバーダンジョン(アーリーアクセス・ベータ版)の情報です。ベータ版はバージョンアップしてどんどん変わっているので、記事の内容が当てはまらないこともあります。

初心者向けデッキ育成方針

安定して勝てるデッキ育成のパターンは、以下の3つくらい(だと思う)。

以下、順番に説明します。

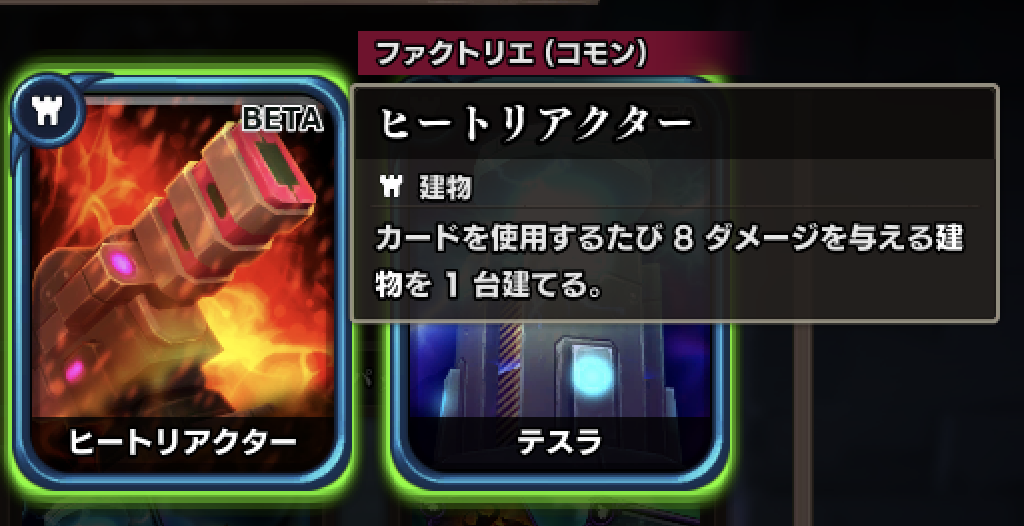

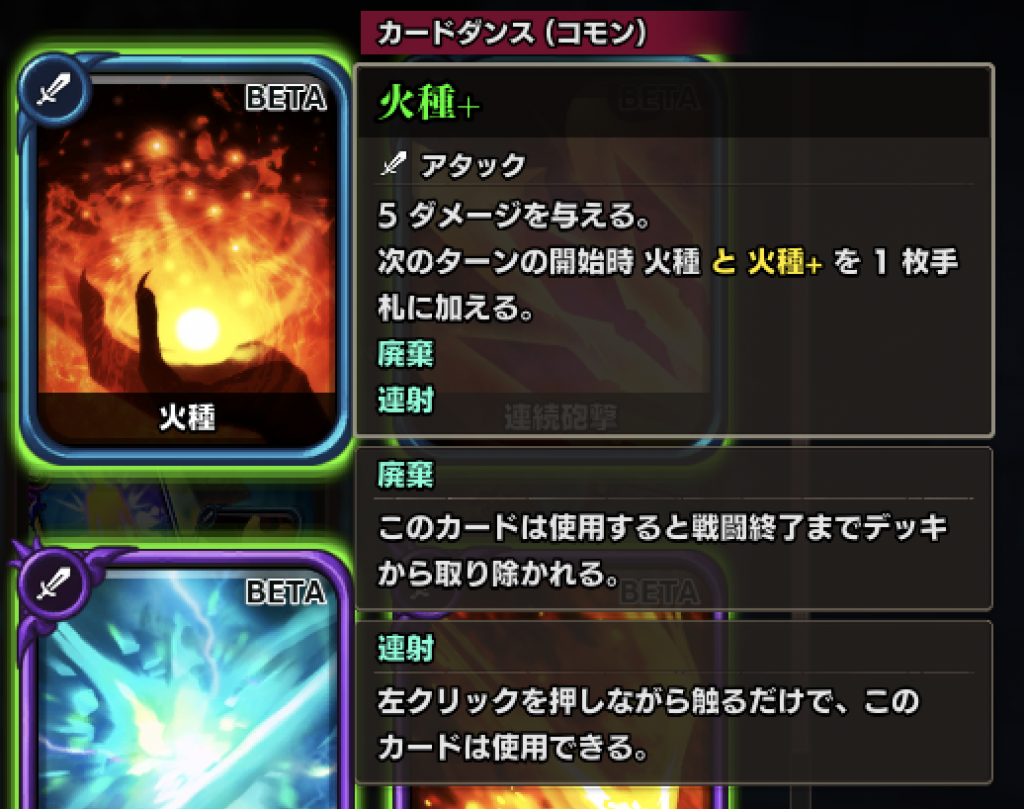

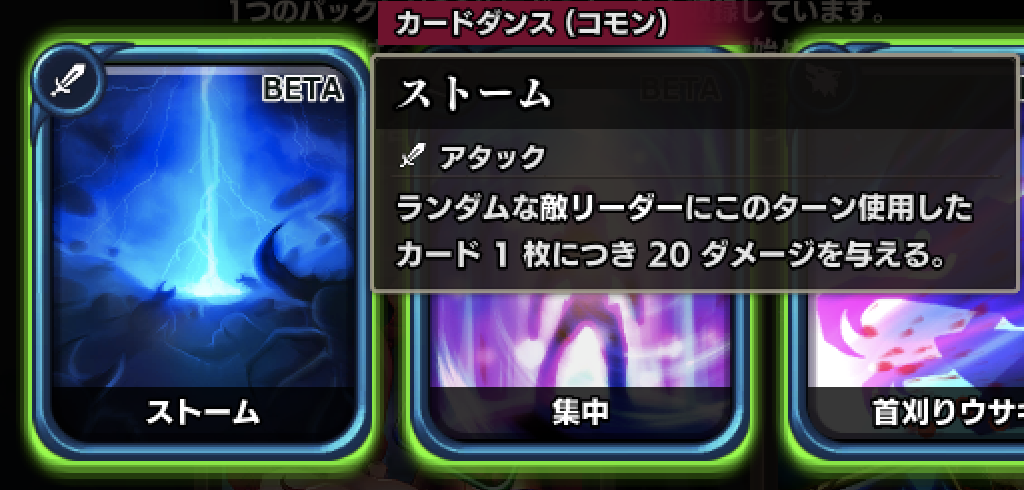

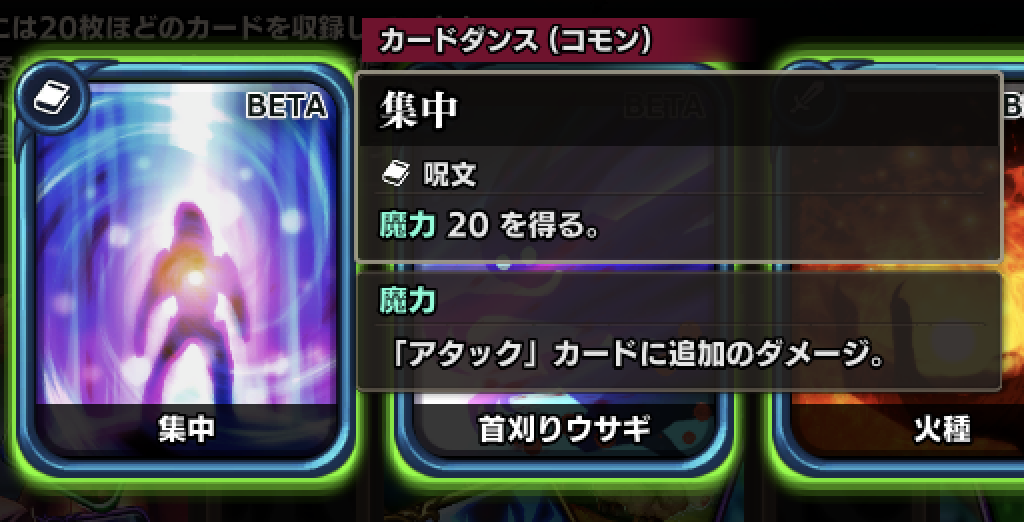

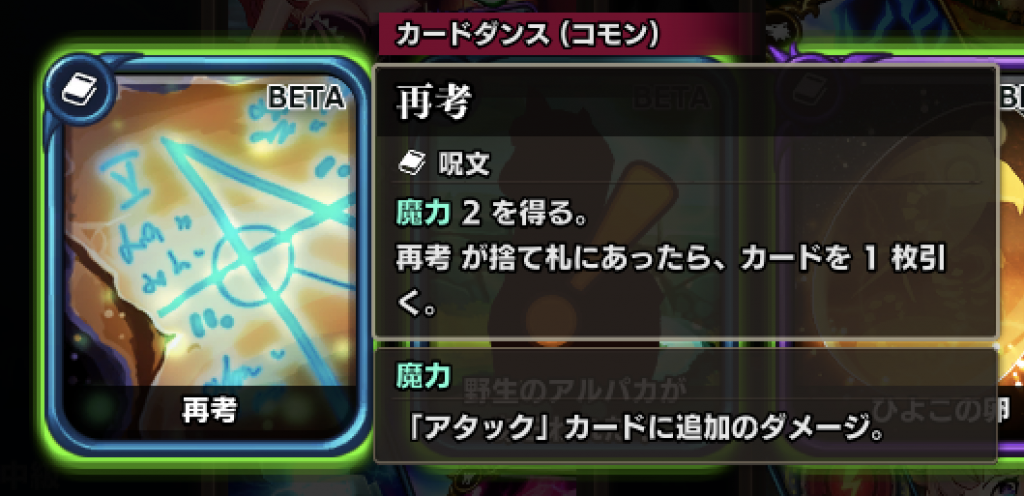

ターンに使ったカードの枚数に比例したダメージを与える「ストーム」、アタックカードのダメージを20増加させる「集中」、ダメージを増やしつつ手札も増やす「再考」などは相性がとても良い。

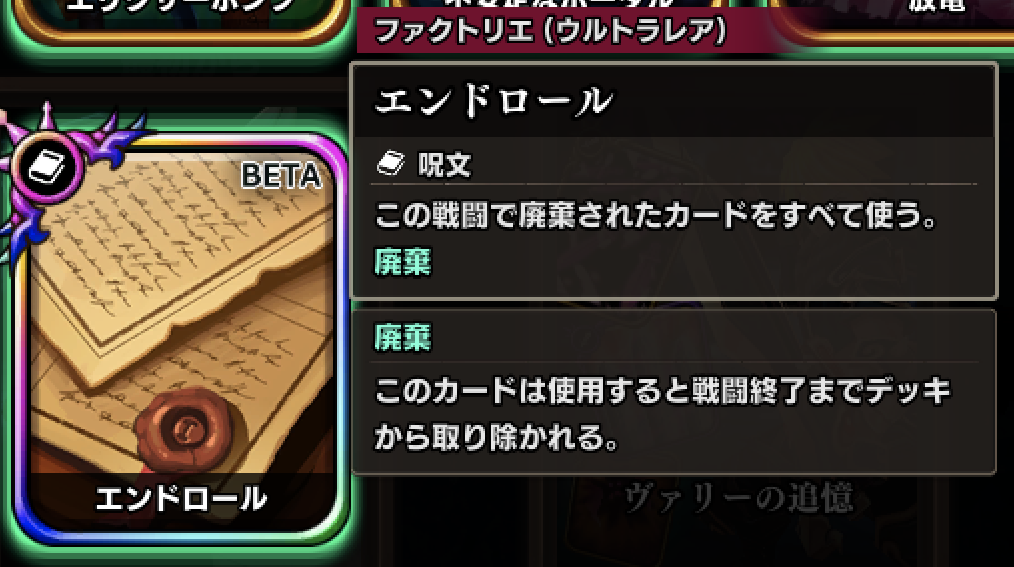

火種は「アタック」カードなので、アタックカードを使った枚数に比例したダメージを与える「ブルーバースト(最後の警告)」とは相性がいい。また「火種」は、使うと「破棄」された上で、新たなカードが次のターンに手札として加えられることから、破棄されたカードの数に応じたダメージを与える「エンドロール」はとも相性がいい。どちらも最後のトドメになりえる。

上記のカードが手に入らないときは、建物を増やす「鉄工所」、手札の建物をアップグレードする「プラズマパッタ」、手札を増やす「エリクサーポンプ」などを追加するのも良い。

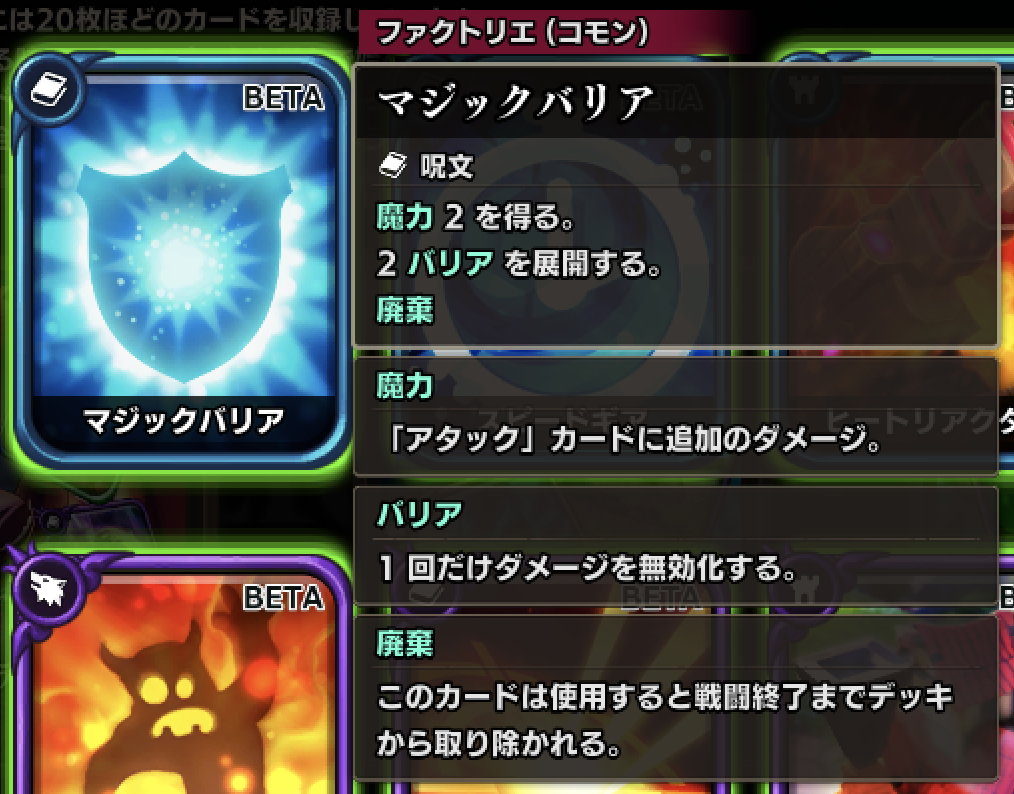

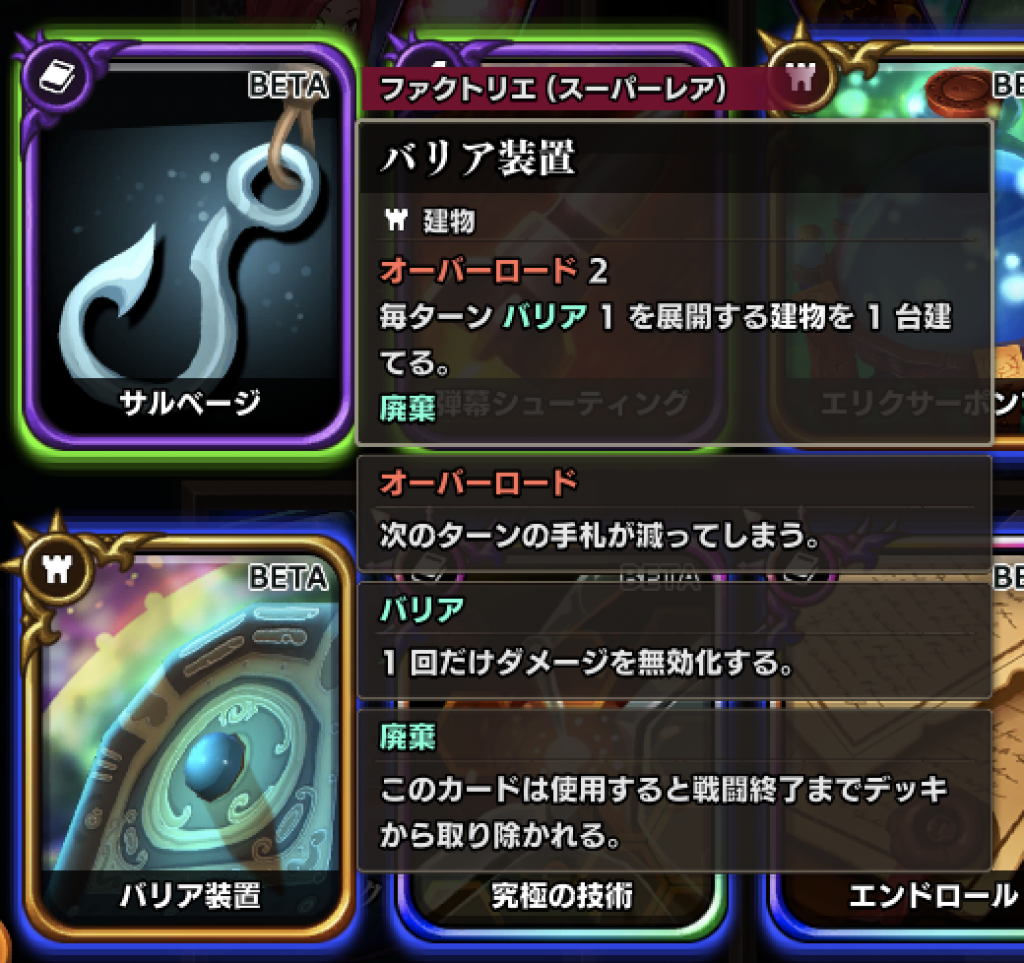

このデッキは、敵やアニマルからの攻撃に直接対応する方法がないため、火種とヒートリアクターの数が揃う前に、敵に大量にアニマルを並べられたり、雷獣やワームの連続攻撃を受けると死んでしまうことがある。勝てないようなら、「マジックバリア」「バリア装置」などを入れて守ったり、「データ改ざん」や「否定の契約」などを入れて、戦闘の序盤に耐える手段を増やすと安定する。

ヒートリアクターが入手できなくても、ストームを多めに入れることで何とかなる。最後の警告かエンドロールがあれば、ヒートリアクターなしでも余裕でいける。火種がなかなか手に入らないと辛いが、ストーム、再考、集中などが手に入れば何とかなる(多分)。火種がないと戦闘が長びきやすくなり、敵の攻撃に耐える時間が長くなるので、マジックバリアやバリア装置も増やしたほうがいいかも。

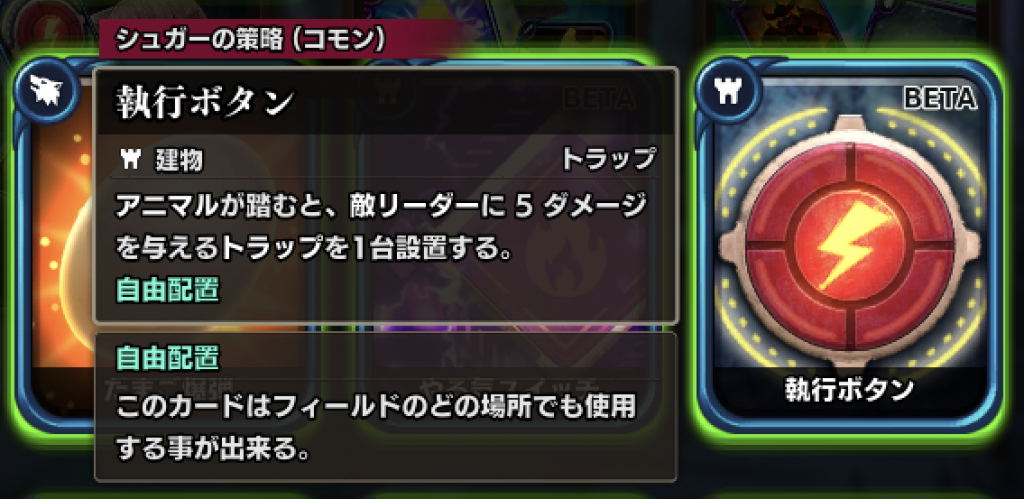

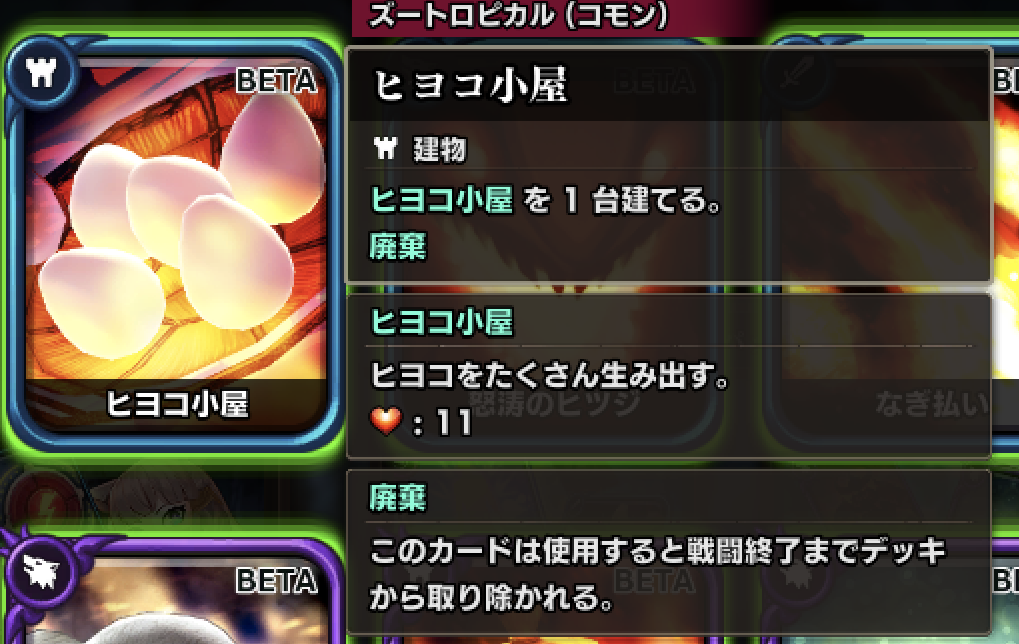

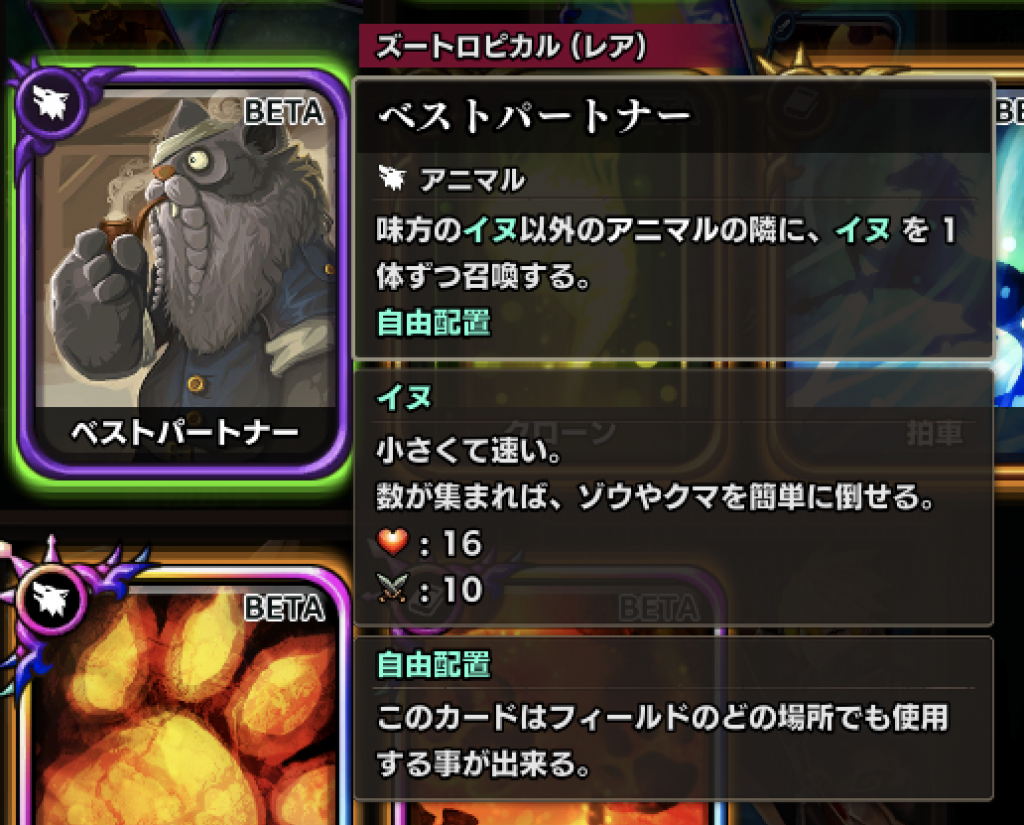

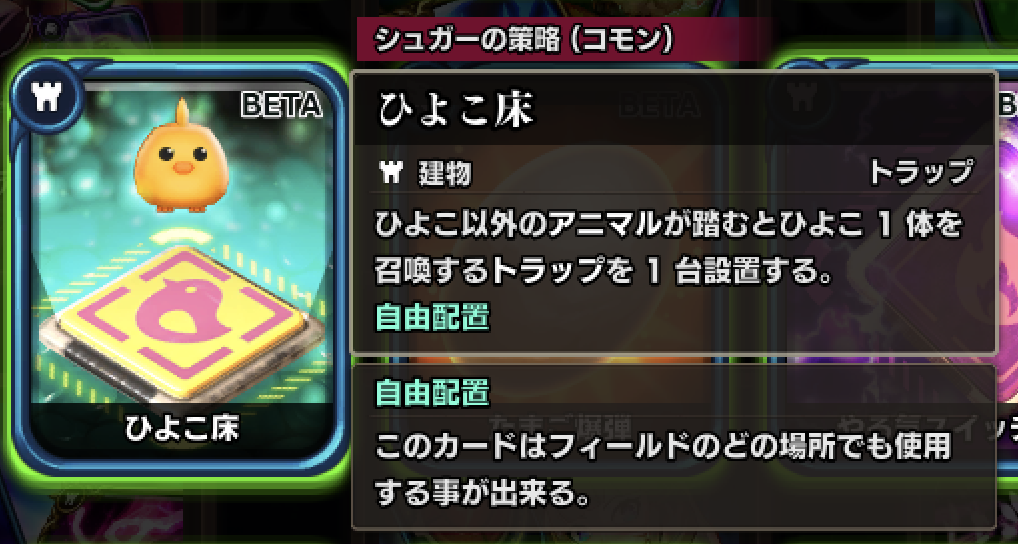

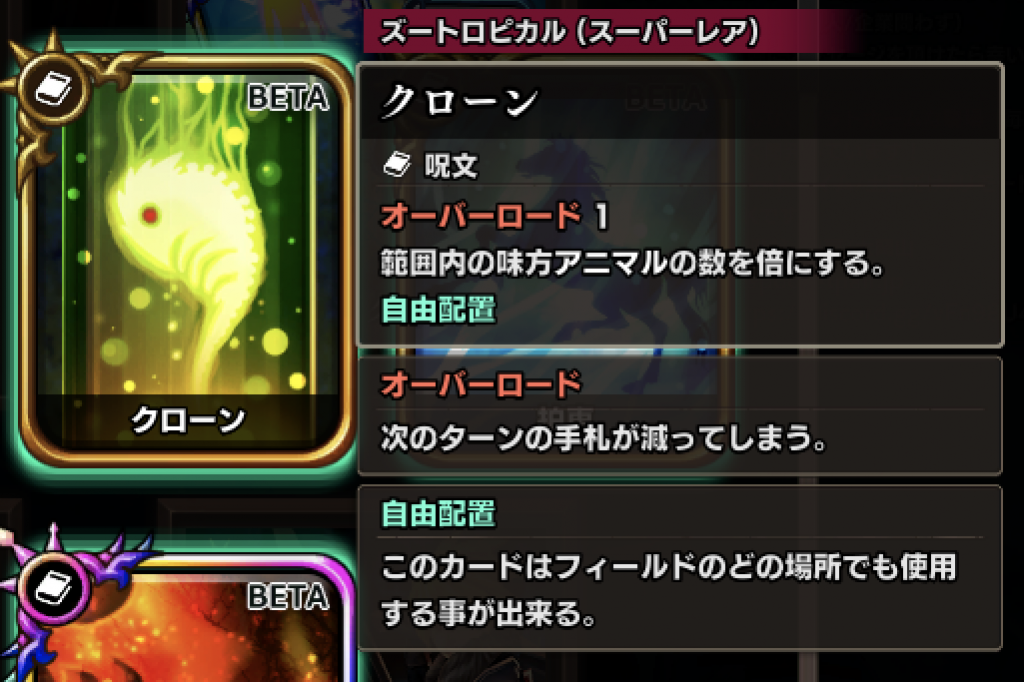

アニマルが踏むとひよこが出る「ひよこ板」、アニマル1体につき1体の犬を出す「ベストパートナー」、アニマル数を倍にする「クローン」「オーバーラン」などはとても相性がいい。ベストパートナーはアップグレードしておくことで、事実上クローンと同等の働きをしてくれる。

小屋が序盤で手に入らなければ、「怒涛のヒツジ」「猟犬を放て!」「ヒヨコの卵」「シェフィ」などでアニマルの数を確保する。これらは、犬を放りなげてくる敵への対策(建物の防御用)としても役にたつ。

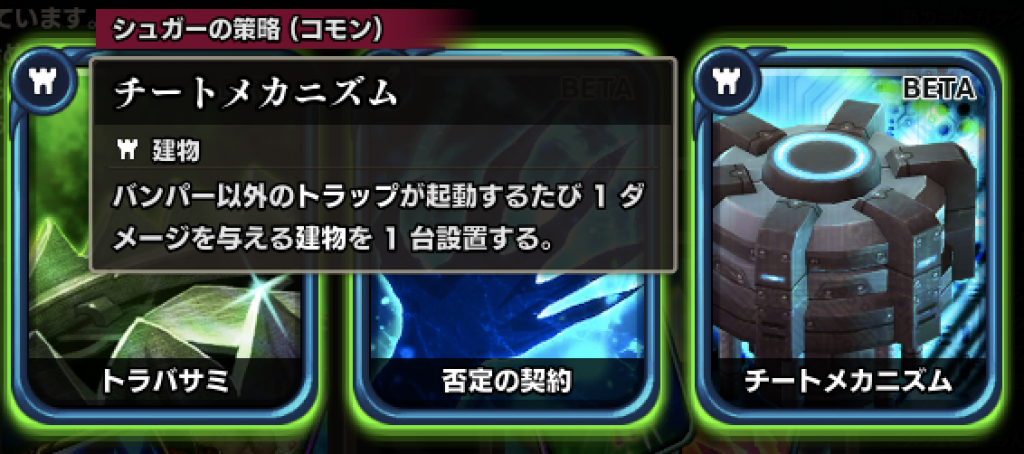

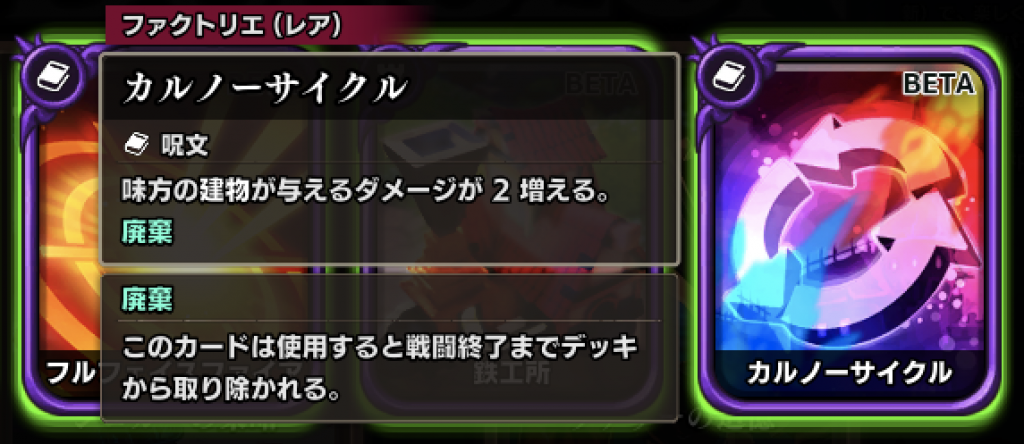

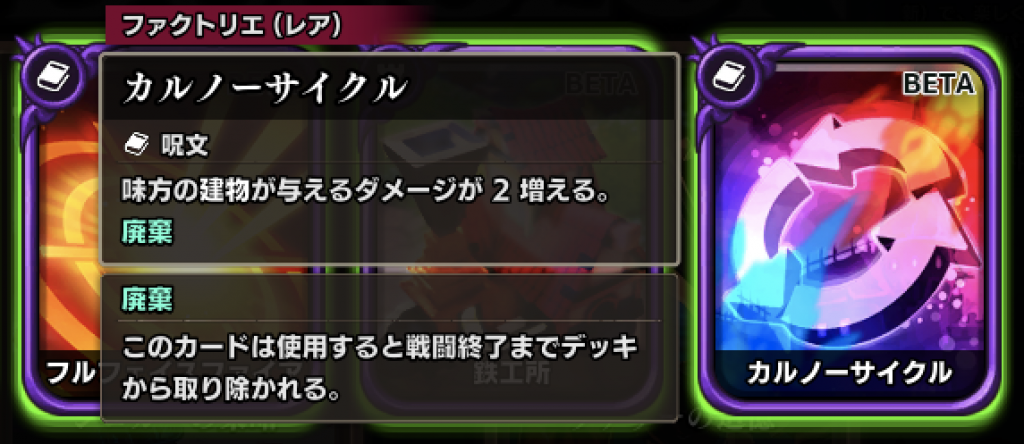

小屋とボタンを二個ずつくらい用意してアップグレードできたら、「チートメカニズム」と「カルノーサイクル」でダメージ増加を狙う。

小屋とボタンを配置できたら、ターンエンドは急がずに、ぎりぎりまで粘ってダメージをできるだけ与えるようにする。十分な量の小屋とボタン、チートメカニズムがあれば、何もしないで見ているだけで勝てる。

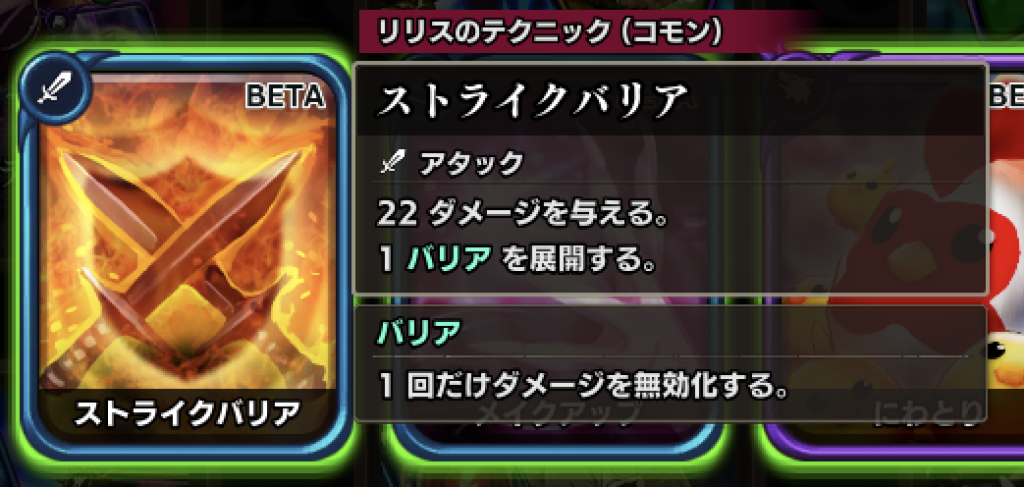

防御は「ストライクバリア」「マジックバリア」「バリア装置」などを使う。マジックバリアはアップグレードすることで何度も使えるようになるため、できるだけアップグレードしておきたい。

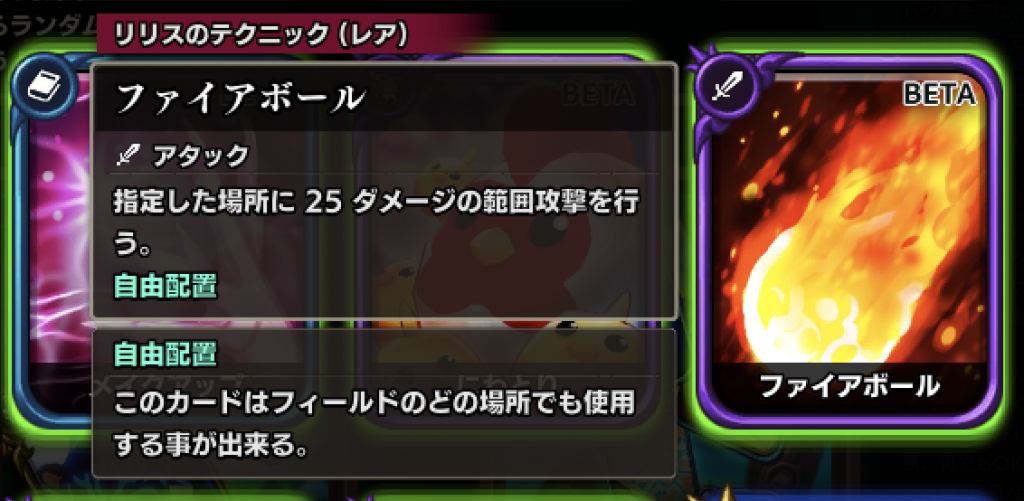

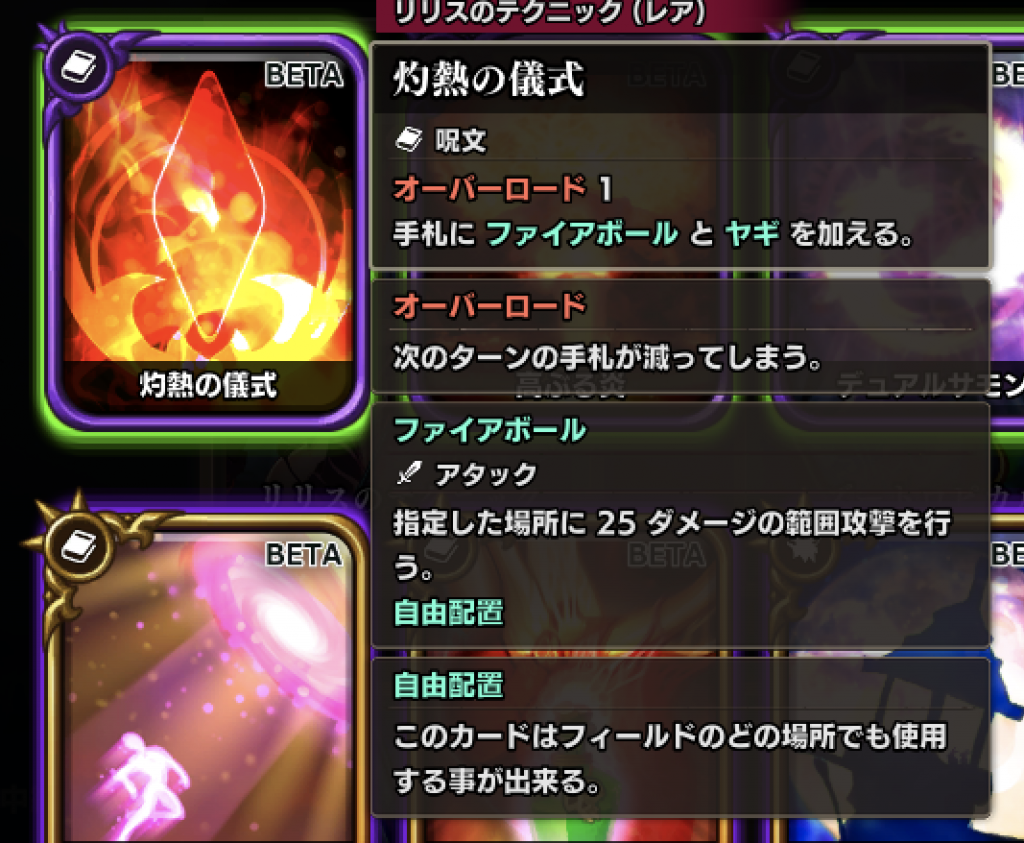

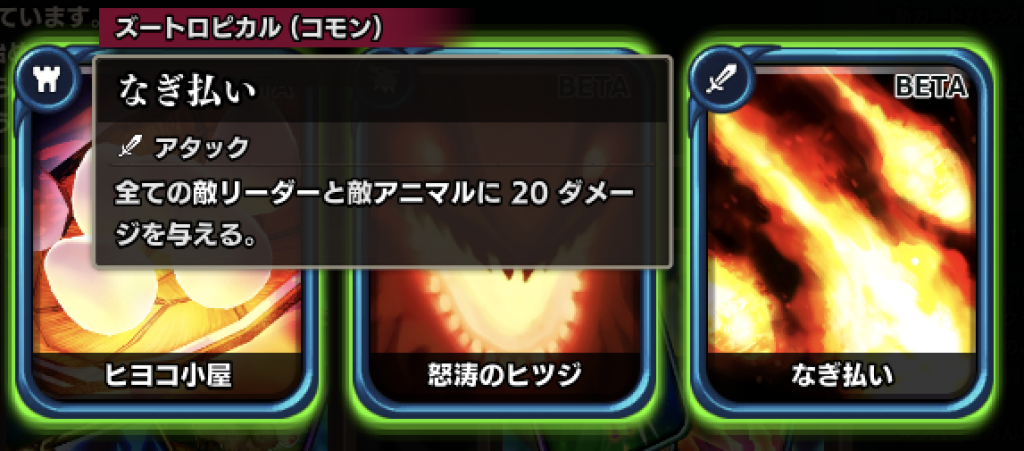

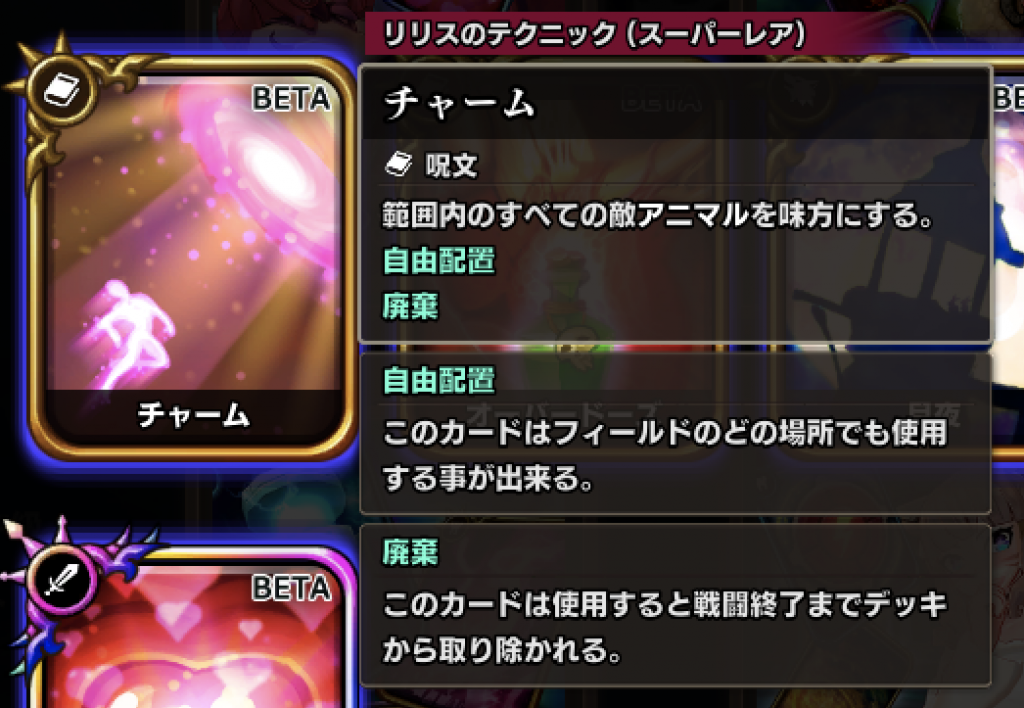

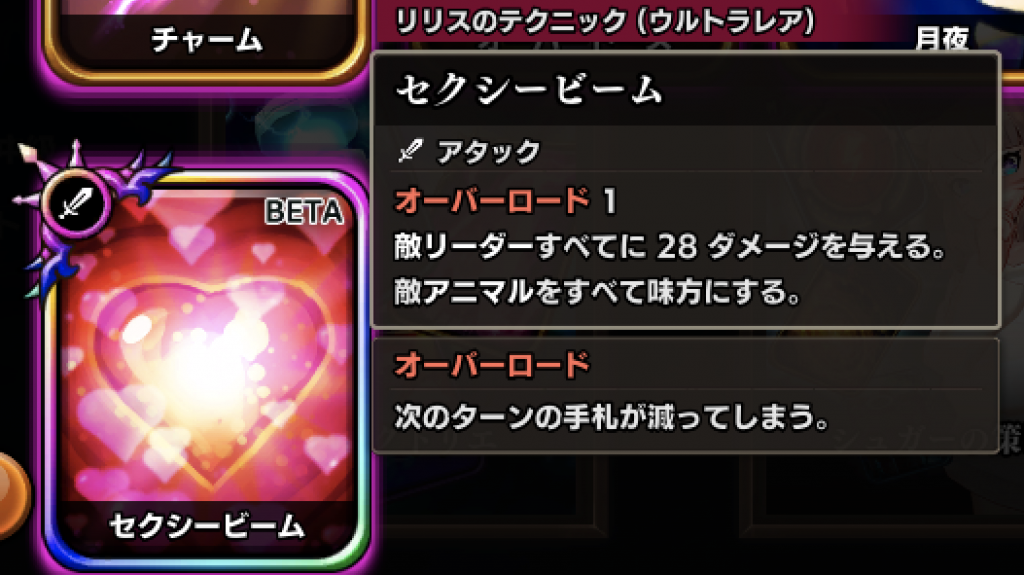

アニマルへの対応は「ファイアーボール」「灼熱の儀式」「なぎ払い」で焼く方法と、「チャーム」「セクリービーム」などで味方にしてしまう方法がある。焼くカードは分かりやすいが、強いアニマルだと焼き切れないこともある。チャーム系は強力だが、チャームはアップグレードしても1回しか使えず、セクシービームは入手しにくいという難点がある。

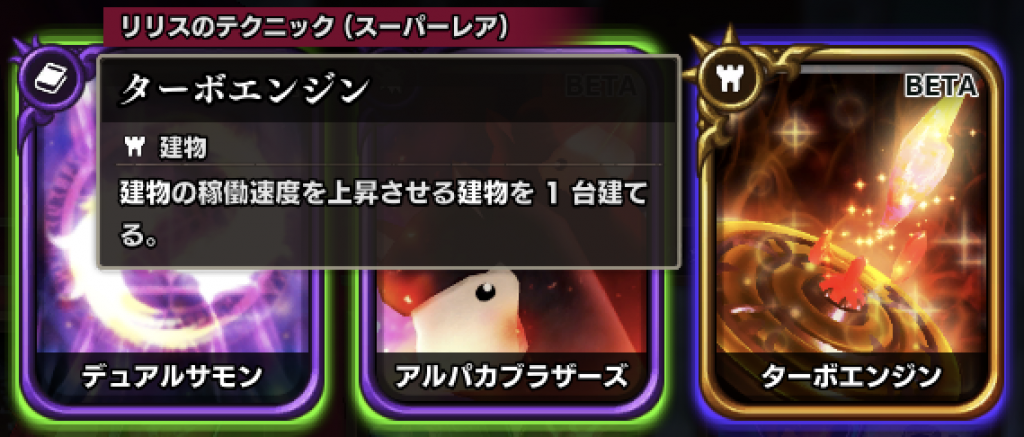

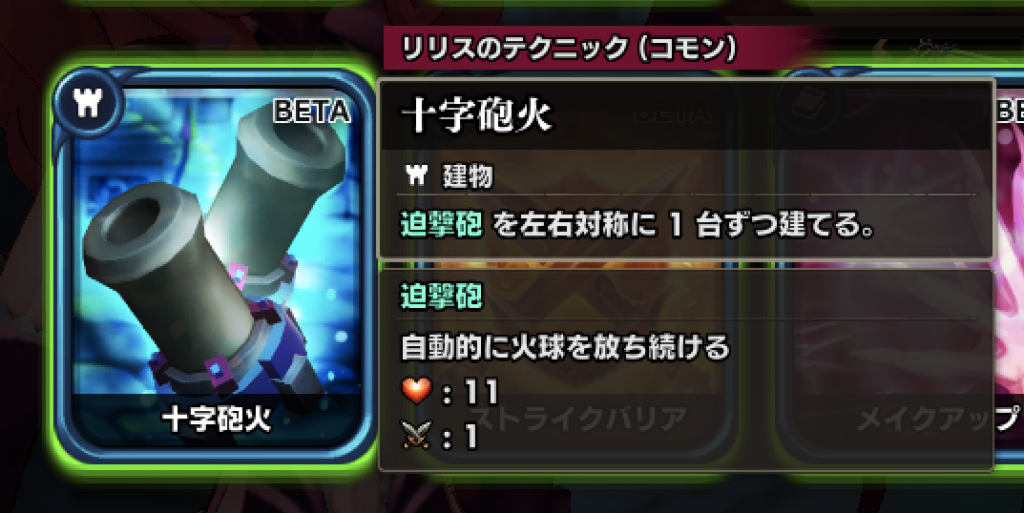

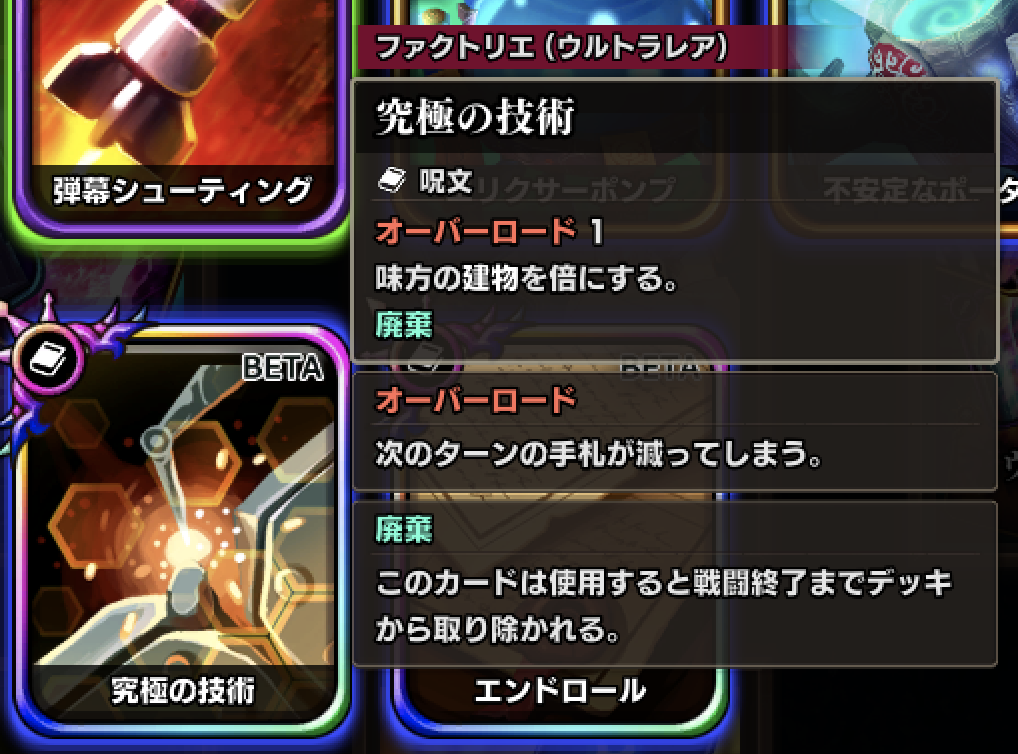

十字砲火とターボエンジンを、リリスより下すべてを埋めるくらい並べたら、ターンエンドは急がずに、可能な限りダメージを与えるようにする。十分に建物が揃ったら「カルノーサイクル」や「究極の技術」などを入れてトドメを刺す。

とりえず知っておくと良いこと

「エリクサーポンプ」はどんなデッキに入れても強いので、入手できる機会があったら1枚は手に入れておきたい。

キーカード以外のデッキを入れすぎると、コンボがうまく回らずに負けてしまうことがある。デッキに噛み合わないカードは、強いカードでも「スキップ」して入手しないほうが良い。また、ショップではできるだけ不要カードを「削除」したほうが良い。

1ターン目は、自分がカードを使いきる(残りが2枚になる)まで敵は何もしてこないし、アニマルも動かない。1ターン目は完全に自分の自由に行動できる。

迫撃砲や十字砲火などの建物は、ターンを進めなくても一定の間隔で敵を攻撃してくれる。敵のアニマルがいないなら、わざとターンを進めずに待っていると、どんどん敵のHPを削ってくれる。

敵(タワー)は、1ターン中にある程度のダメージを受けると、次のターンに予定しているアニマルの召喚や、直接攻撃が中断される。

敵(タワー)を倒すと、敵が召喚したアニマルはすべて消滅する。アニマルを直接攻撃するより、敵を倒してしまったほうが効率がいいことも多い。

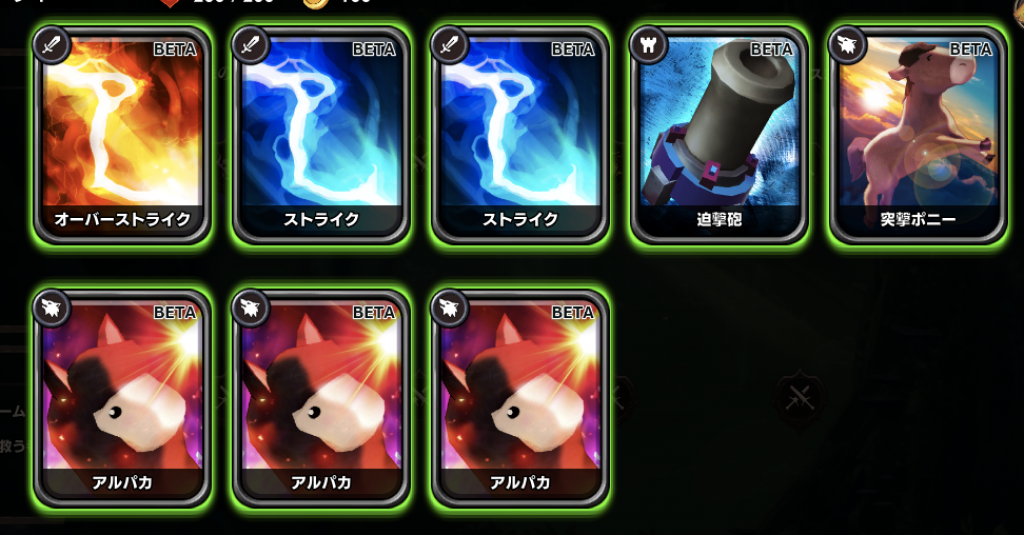

ゲーム開始直後のデッキは、キャラクタごとに決まっていて、「ファースト」と書かれた8枚のカードで構成される。リリスの場合は下の図のように「オーバーストライク」「ストライク」x2「迫撃砲」「突撃ポニー」「アルパカ」x3となっている。

デッキのカード上限は 24 枚くらいぽい。それを超えてカードを追加(購入)しようとすると、デッキの中からランダムに(?)カードが失なわれるようだ。カードは闇雲に追加するのではなく、方針を決めて必要なものだけ追加するほうがよい。

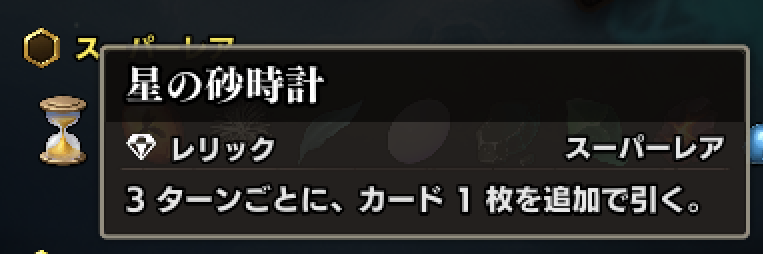

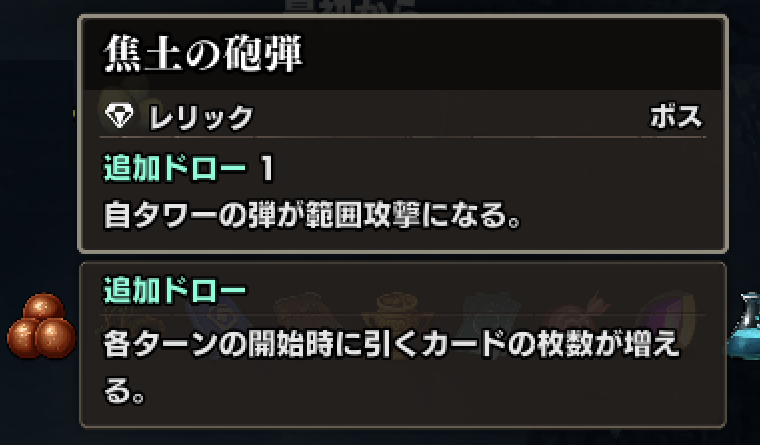

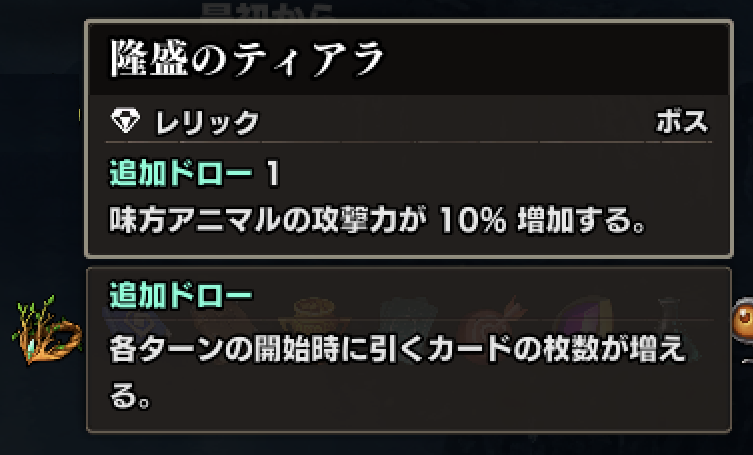

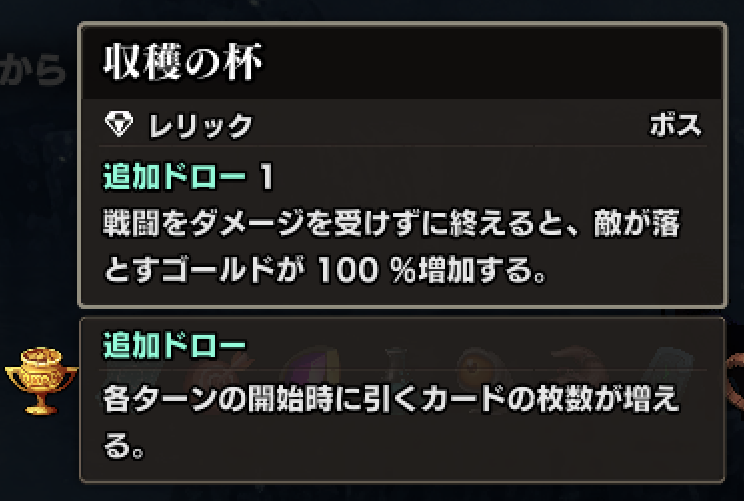

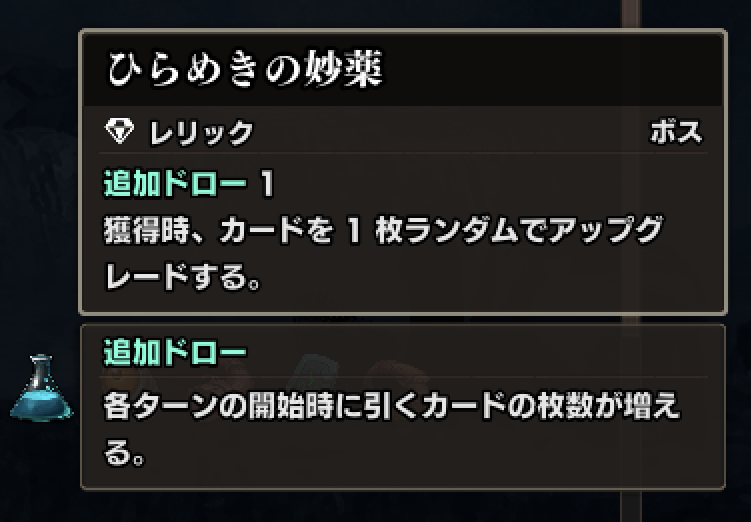

基本的に、ターン毎の手札を増やせるレリックが強い。具体的には「星の砂時計」「焦土の砲弾」「隆盛のティアラ」「収穫の杯」「ひらめきの妙薬」など。砂時計以外は、ボスを倒したときだけ手に入る。

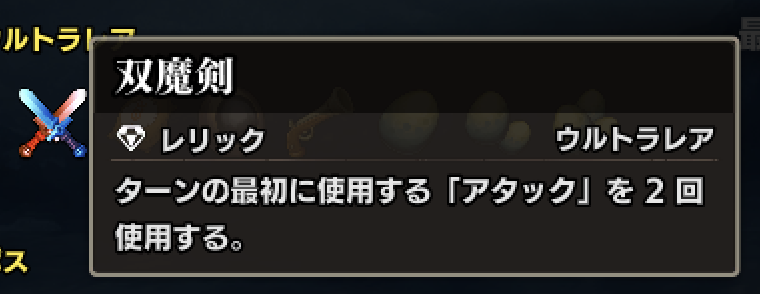

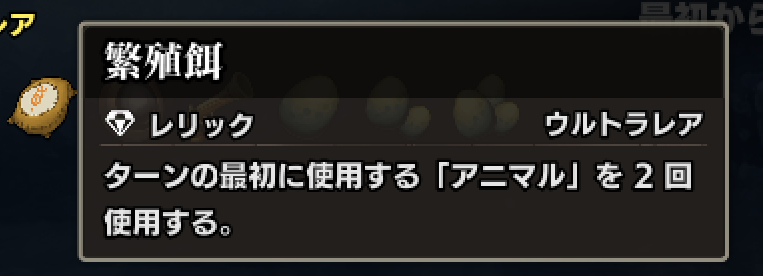

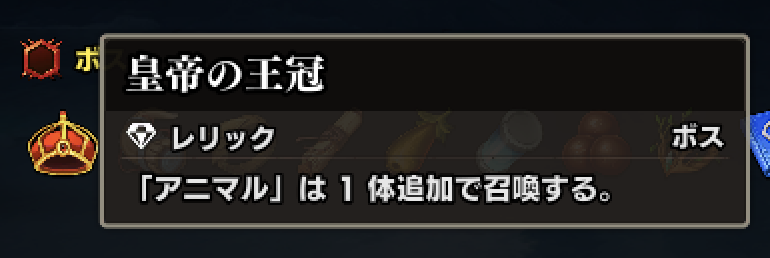

次点で、ターン毎に建物の数を増やしたり、アニマルの数を増やすレリックや、カードを複数回使うレリックが強い感じ。具体的には「双魔剣」「繁殖餌」「皇帝の王冠」など。

店で売っているレリックは、HP が少ないときは「豪華なパンケーキ」、アップグレードが順調でないときは「オーブ」系のものを買ってもいいかも。