このゲームはファンタジー RPG 風の協力型カードゲームで、複数のプレイヤーで協力していろいろな場所を探索したり、モンスターを倒したりしてクエストのクリアを目指すカードゲームである。プレイヤーは、ヒーローごとに用意された「アクションカード」とダイスを使って、クエウトで指定された場所を探索したり、モンスターを倒したり、他のヒーローの行動を支援する。そして、規定のラウンド以内に目的地に到達したり、指定されたモンスター(ボス)を倒すことができたら、クエストクリア(プレイヤーの勝利)となる。

ゲームのシステムとしては、同社の Lord of the Ring LCG によく似ている。ただし、デッキ構築要素がないことと、戦闘や探索などのアクションにダイスを使うことから、LotR とはプレイ感はかなり異なっている。ゲームの雰囲気としては、 LotR LCG とディセントのいいところ取りしたという感じ。

ちなみに、フィギュアとボードを使って遊ぶゲームだった Warhammer Quest とは、ルールの互換性などはない。元ゲームの世界観を取りいれた、新しい協力型のカードゲームとしてデザインされているようだ。このため Warhammer Quest を知らなくても、ゲームをプレイをする上で特に支障はない。

なお、2016年5月にホビージャパンから日本語版が発売されている(はず)。

ゲームの概要

このゲームはラウンド制で、各プレイヤーが順番に手番を実行していく。プレイヤー毎にラウンドをプレイするのではなく、ラウンドの各フェイズをプレイヤーが順番に実行するという方法をとる。

ゲームの盤面は、このような感じになる。これはヒーロー2人(Warrior, WIzard)を使ってプレイするときのもので、ヒーローを操作するプレイヤーは1人でも2人でも良い。手札がないことから、それぞれのヒーローのすべての情報は、どのプレイヤーでも見ることができる。

右上のカードがヒーローを示すカードで、カードの右下に HP が書かれている。HP を超えるダメージ(Wounds)を受けると、ヒーローは倒れてしまう(ゲームから取り除かれる)。

ヒーローカードの手前に並んだカードは「アクションカード」と呼ばれ、「戦闘」「探索」「休息」「支援」の 4 種類がある。プレイヤーは、これらのカードを使ってモンスターとの戦闘を行なったり、森や城などの場所を「探索」したり、他のヒーローの行動を支援することができる。このアクションカードは、使うためにタップ(Exausted)する必要がある。しかし、タップされたカードが自動的にアンタップされることはない。アンタップする別のアクションを使うか、何らかの効果でアンタップされない限り、一度タップされたアクションカードは使えなくなる。

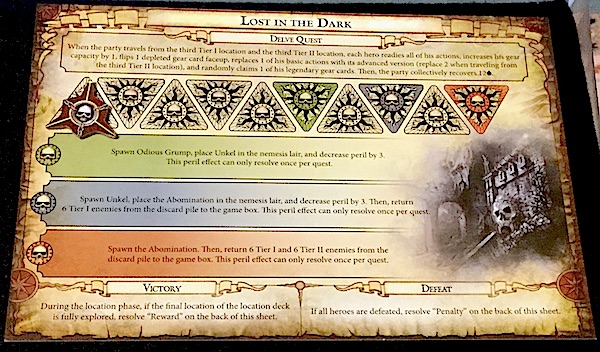

これが「クエストカード」で、表面にはクエスト独自のルール、クエストのクリア条件、進行状態の管理方法などが書かれており、裏面にはゲームのセットアップの方法と、クエストクリアの報酬などが書かれている。ゲームを始める前に、クエストカードに従ってセットアップを行なう。たとえば、この Lost in the Dark というクエストの勝利条件は「すべてのロケーションを踏破すること」と書かれている。踏破については次回以降の記事で説明する。

クエストでは、ロケーションデッキとエネミーデッキという二つのデッキを使用する。上の左側がロケーションデッキで、右側がエネミーデッキになる。ロケーションデッキは、ヒーローが探索すべき場所(ロケーション)を示すカードが含まれている。このデッキからカードをめくることで、新たなロケーションにヒーローたちが訪れたことになる。

ロケーションカードには、そのロケーションを訪れたときに起こることが書かれている。左下にある数字は、そのロケーションで出現するモンスターの数を示している。このカードをめくったときは、エネミーデッキの上から指定された枚数のカードを取って場に出す。赤い数字は「表向きに」出す数を意味し、黒い数字は「裏向き」に出す数字を意味している。

この Sewer System というロケーションカードの場合、赤が 1、黒が 3 なので、表向きにカードを1枚めくり、3枚は裏向きのまま場の中央に置く。表向きにされたエネミー(敵)カードは、優先権をもつプレイヤーから順番に「接敵」したことになる。

実際にエネミーカードをめくった状態は、こんな感じになる。左下の表向きのエネミーカードは、左側のヒーローに「接敵」している。遭遇した敵はキャラクタと戦うことになるけど、それは別の記事で説明する予定。

ロケーションカードの右下に書かれた数字は、このロケーションを「踏破」するために必要な探索ポイントを示している。ヒーローがアクションとして「探索」を選ぶと、ダイスを振った結果に従って、探索ポイントを得ることができる。ヒーローが得た探索ポイントがこの数字以上になったとき、ロケーションは「踏破」されたことになり、場から除去される。その後、新たなロケーションカードをめくって、別のロケーションを探索していく。

ただし、ロケーションカードをめくったときに出現するモンスターが、ヒーローの「探索」を妨害してくる。モンスターを倒したり、モンスターの行動を阻害するなどしつつ、ロケーションの探索を目指すというのが、このゲームの大きな流れになっている。

・・・という感じなんだけど、実際プレイするとすぐ分かるように、

- Learn to Play には書かれていない細かいルールが多く、ルールブックを隅々まで読む必要がある (Learn to Play だけ読んでもシナリオは正しくプレイできない)。

- カードテキストがゲームに大きな影響をもっている反面、カードテキストをどのように処理していいかが分かりにくい (カードテキストの記述が曖昧なのよね)。

- わずかなルールの解釈間違いがゲームバランスを大きくかえる (やたら簡単になったり、やたら難しくなったりする)。

という感じになっている。かなり面白いゲームだと思うんだけど、プレイ方法がよくわからなかったり、ルール解釈が間違っていてグダグダな展開になって面白さが伝わらないのは残念なので、以下の記事でルールとプレイ方法について説明してみる。

なお、以下の記事は MML 会員向けに執筆されたものを、誰かの役にたつかもしれないので一般向けにも公開していますが、何らかの理由で予告なく閉鎖、またはアクセス制限をかけることがあります。また、内容の誤りを発見されましたら、コメント欄でつっこんでいただけましたら幸いです。

- (1) 概要

- (2) ラウンドの構成と戦闘

- (3) 探索・休憩・支援

- (4) 敵の行動とその他のフェイズ

- (5) プレイ例1

- (7) プレイ例 2

- (6) 間違いやすいポイント