セッティング

まず、プレイヤーはコーポレーションとランナーのどちらの陣営をプレイするか選ぶ。

次に、ID カードを選んでデッキを作る。このとき、コーポレーションは裏が青色のカードだけを使い、ランナーは裏が赤色のカードだけを使う。最初に、自分が使う ID カードを選んでデッキを作る。初心者オススメ用のデッキのカードについては、コアセットのルールブックの 5P に書かれている。

コアセットでは、最初のプレイではコーポレーション側は「ジンテキ」、ランナー側は「シェイパー」を選ぶことがオススメされている。ただし、ジンテキはプレイが少々難しいので、最初にプレイするときは、コーポレーション側は H/B か Wayland を選んだほうがいいと思う。

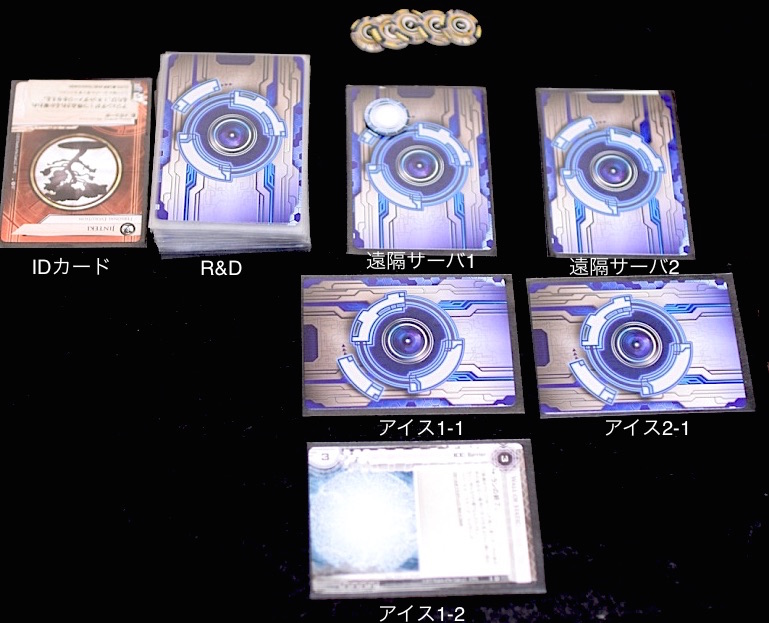

こちらがコーポレーション(ジンテキ)のセッティングをしたところ。

こちらがランナー(シェイパー)のセッティングをしたところ。いずれの陣営も、ID カードはデッキに入れずに最初から場に出しておく。

次に各プレイヤーは 5 クレジットを受けとって、ID カードの近くに置いておく。残ったトークンは「トークンバンク」としてプレイエリアに積んでおく。

デッキをシャッフルして、山札として自分の場に置く。コーポレーションはこれが「R&Dサーバ」となり、ランナー側の山札は「スタック」と呼ばれる。山札の横には ID カードを並べておく。コーポレーションは、この ID カードを「HQサーバ」の位置を示すマーカとして使う。

山札の横には、捨札を積む場所をあけておく。コーポレーションは、捨札を置く場所が「アーカイブサーバ」になり、ランナー側の捨札は「ヒープ」と呼ばれる。

それから、各自ともカードを 5 枚引いて最初の手札にする。なお、引いたカードが気にいらないときは「マリガン」(手札を山札に混ぜてシャッフルし、手札を 5 枚引きなおすこと)ができる。このゲームでは、マリガンしても手札は減らないけど、1回しかマリガンはできない。つまり、2回マリガンはできない。

最後に、必要に応じて手順の書かれたカードと、クリックをカウントするためのカードとトークンを置く。クリックのカウントは、サイコロやコインで代用することもできる。コアセットに付いているカードとトークンを使う場合は、下の図のようにトークンを置いておく。

これはコーポレーション用のクリックカウント用のカード。コーポレーションは 3 クリック使うことができる。

こちらはランナー用。ランナーは 4 クリック使うことができる。

ゲームの進行

ゲームはターン制で、コーポレーションが最初のターンをプレイし、次にランナーがターンをプレイする。そのあとはコーポレーション、ランナーの順で交互にプレイしていく。

コーポレーションのターン

- ドローフェイズ

- アクションフェイズ

- 1 クリック: 手札の「計画書(Agenda)」「資材(Asset)」「強化(Upgrade)」「アイス」カードのうち、1 枚をインストールする (場に出す)。

- 1 クリック+1クレジット: カード1枚を「アドバンス」する (カードにアドバンストークンを1つ置く)。

- 1 クリック: 山札 (R&D) からカードを1枚引く。

- 1 クリック: 1 クレジットを得る。

- 1 クリック: 「任務(Operation)」カードを1枚プレイする。

- 1 クリック+2クレジット: ランナーに「タグ」が付いている場合に、ランナーのリグにある (場に出ている) リソースカード1枚を捨札にする。

- 3 クリック: 「ウィルスカウンター」をすべて除去する (トークンバンクに戻す)。

- カードの能力を使用する。

- ディスカードフェイズ

山札から手札を 1 枚引く。もし山札が空なら、コーポレーションは負けとなる。

次のアクションを選んで実行できる。ただし、アクションを実行するには「クリック」や「クレジット」といったコストを支払う必要がある。そのかわり、コストが支払える限りはいくつでも、どの順番でもアクションを実行できる。

上の 1 と 2 は「ルールブックを読む前に」の記事の中でだいたい説明した通りで、実際のプレイでは概ねこの 1,2 と 3 の「カードを引く」、4の「クレジットを得る」、 および 5 の「任務」カードをプレイする」のアクションをメインに使っていくことになる。5-7 については、このあとのプレイ例の記事で説明する。

「クリック」は、セッティングのところで少し触れたように、コーポレーションの場合は毎ターン 3 つ使うことができる「行動力」のことで、アクションの実行やカードの能力を使用するときに消費する。クリックは、毎ターン必ず全て消費する必要がある。

「クレジット」は前の記事でも説明したように、最初の時点で 5 つ配られるリソースで、これもアクションの実行やカードの能力の使用時に消費する。こちらは自動的には補充されず、カードの効果を使うか「アクション」で得る必要がある。

手札が上限の枚数を越えてるときに、上限になるまで手札を捨てる。初期状態では、手札の上限は 5 枚となっている。

だいたいこんな感じ。コーポレーションは、計画ポイントを 7 点得るか、ランナーが手札を捨てるときに、ランナーの手札が空になっていれば勝ちになる。

ランナーのターン

ランナーのターンはドローフェイズがなく、アクションフェイズとディスカードフェイズのみで構成される。

- アクションフェイズ

- 1 クリック: 山札(スタック)からカードを1枚引く。

- 1 クリック: 1 クレジットを得る。

- 1 クリック: 「ラン」を行う。

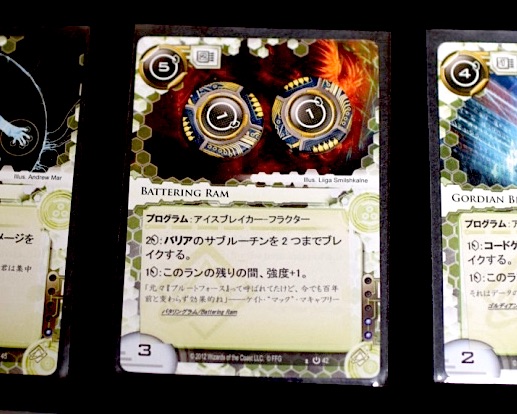

- 1 クリック: 手札の「プログラム」「リソース」「ハードウェア」を 1 つ場に出す(インストールする)。

- 1 クリック: 「イベント」カードを 1 つプレイする。

- 1 クリック+2クレジット: 「タグ」を 1 つ取り除く。

- カードの能力を使用する。

- ディスカードフェイズ

次のアクションを選んで実行できる。コーポレーションと同様に、アクションを実行するには「クリック」や「クレジット」を支払う必要がある。そして、コストが支払える限りは何度でも、どの順番でもアクションを実行できる。

1,2 についてはコーポレーションと同じ。ただし、ランナーはドローフェイズがないため、手札を補充するにはクリックを消費して「アクション」としてカードを引く必要がある。この点がコーポレーションと大きく違うところ。

3 については、先の記事では説明しなかったけど、ランナー「ラン」をするために「クリック」を消費する必要がある。逆に、クリックが払えるなら1ターンに何度でも「ラン」できる。

1-3 以外の項目については、プレイ例で説明する。

手札が上限の枚数を越えてるときに、上限になるまで手札を捨てる。初期状態では、コーポレーションと同じく手札の上限は 5 枚となっている。